First update 04/05/17

Last update 04/05/17(工事中)

| ALL FETプリアンプに続いてのお披露目は、ALL FET CDラインアンプの製作です。 本来このアンプを製作する予定は無かったのですが、前回のALL FETプリアンプと対になるパワーアンプの製作・試聴に、マッチングの良いプリアンプが必要なので急遽製作したCDラインアンプです。 コンセプトとしましては、出来るだけコンパクトなアンプを作ろう、という感じで、あまり例の無いデザインといたしました。本来の用途としては常用で使うラインアンプではなく、ラックの中のCDから出力を引き出して、外部の実験・試聴用パワーアンプと接続・音量調整をしようという感じで、信号ケーブルを引き出しやすいように入出力がフロントとリアにわかれています。(・・・と書くとかっこいいですが、実は傷あり処分品の小型ケースを格安で入手してから、用途を考えついたという感じです(^^;; ) とはいうものの、折角の製作を、記事通りで終わらせては「白金田倶楽部」の名がすたる? というもの。まずはほぼコピーの回路で製作しますが、後日さまざまな遊びを計画しております。請うご期待? |

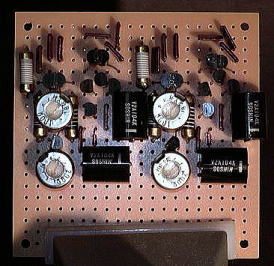

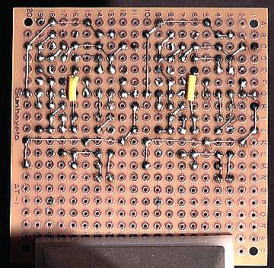

| 回路図です。例によって出力から2段目片側電流を抜く「但聞回路」が加わっている以外は、オリジナルと殆ど変わっておりません・・・・。と書くと、下の画像の余計な半導体や2段目にある抵抗は何だ?

と言われそうですが、それは後日のお楽しみ?。現在はまだ裏側は繋がないで配線しております。 記事からの大きな変更点は、入力のATTを記事より大きく減衰させている点です。これは、ゲイン可変のVRを丁度10kΩとして、アンプのゲインを10倍程度に設定したあたりが、ラインアンプの音質が一番良い、という事に気が付いたためで、この設定で当方の常用スピーカーD-55で、常音音量になるように調整していったところ、ここまで小さくなってしまいました。ここまで小さくすると信号レベルが小さくなりすぎて音質に悪影響がありそうにも思えるのですが、ATT出力から最短でアンプに入力される事で、通常のパッシブATTで問題になる、ケーブルの悪影響や接点の問題から逃れられる事が出来、次段の劣化の少ない可変ゲインラインアンプのおかげで、スムーズな音量調節が得られる訳です。 他は、初段定電流Rs1の代わりに、調整用VR500Ωを挿入しております。FETプリを作る時にいつも気を使う2段目のソース共通抵抗Rs5は、今回出力段のK117にIdss=8mA程度の物を使用したところ、Rs5=5.6kΩで良いバランスになりました。試しにRs=4.7kΩとしてRs1の値を思いっきりあげて調整したところ、オフセット調整用の200Ωを廻しきっても調整出来ず、更に抵抗を挿入して調整したものの、直流ドリフトが時間とともにずれる不安定なアンプになってしまいました。これは、初段のK246がIdssの値で調整しているのに、実際の動作電流が調整時とかけ離れて小さい電流のため、個別のFETのバラツキによる特性のずれが現れてきたものです。 FETは同一ロットで揃えても特性のカーブがなかなか完全には一致しません。製作例では比較的電流を流していますのでIdssでの選別でも十分実用になるのですが、バイアスの深くIdが少ない動作では球の選別のように、実際の動作で選別する必要がある訳です。 今回はRs5を大きくして、初段に流れる電流を作例に近づけるとアンプの動作が安定します。実際に再調整後は、50kΩのボリュームをMAXにした状態で、ラインアンプ出力段のドリフトを観察しても、3mV程度しか出ませんので、十二分に実用範囲でしょう。画像の基板の下の方が大きく開いているのは、何か問題があった時にはAOCを挿入しよう、と思って開けていた訳なのですが杞憂に終わりそうです。 |

▲TOP ●HOME |

|

|

|

|

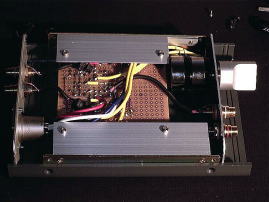

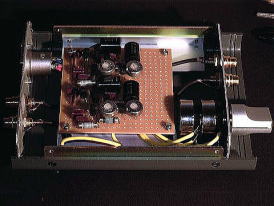

| 使用したケースは タカチUC-13-4-18です。天板・底板が3mm厚と、非常に堅牢なケースで、上下を繋ぐ連結板にオプションのシャーシー取付金具を接続すると、ぶ厚い天板・底板を加工する事なく内部シャーシー板を取り付ける事が出来ます。作例ではオプションは使わず、Lアングルを加工して基板をそのまま取り付けておりますが、配線や改造が非常にやり易くてよい感じです。外見が個性的ですが、あまりオーディオには使われ無さそうなシャーシーでもあり、大変気に入りました。ウィークポイントは、パネルがタカチの通例のはめ込み式で、いまいち鳴きが出る事。天板・底板を外すときにマイナスドライバーでこじ開ける必要があり、サイドに傷がつく可能性がある事です。 キャノンには手持ちの小型のXLR-3-32Fを使用、入力ジャックはスーパートロン製の、より高価な方のタイプ・・・の外見をパクった格安で出回っているものですね(^^;; 手持ちの余剰パーツの消費です。使い勝手はあまり良くなく、たまに接続不良になりますので、皆様要注意・・・。又、内部の同軸ケーブルは使い慣れたSONYのケーブルです。これは一通りの試聴が終わったら、NEGLEX2497に交換予定です。ケーブルが短いので、ダイエイ電線20芯でもいいかもしれません。また、真空管プリに続いてLR共通基板ですが、今回はケース構造との兼ね合いもあり、仕方が無い感じです。基板上の電源ラインはLRで独立して配線します。 さて、回路右側にあるパッシブATTの回路は、今回のプリと比較試聴予定のATTです。オーディオ界は昔から、パッシブATT派(プリ不要論)と、プリ必要派にわかれて、長い論争を繰り広げて参りました。金田式では或る程度の結論が出ておりまして、No.168プリ(MJ02/06月号)では、パッシブATTは「音楽的充実感の足りない薄っぺらい音になる」と金田先生が述べられております。私も機会あるたびにいろんな手段で確認はしておりましたが、ここらで改めてきっちりと試聴して判断したいと思いまして、パッシブATTを製作いたしました。 といっても、今回製作したATTは、うちのシステムでいまいちゲインが大きい真空管プリアンプの出力を減衰させて、パワーアンプに繋ぐためのATT-BOXを改装したものです。抵抗値の中の1.8k、2.2kΩとかは、それ用に使う所の名残りですね。VR-MAXでプリ出力に繋げられるように配慮しております。今回のパッシブVR用には、470Ωと560Ωあたりを使用します。細かなVR調整にはゲインステップが粗くて不向きで、あくまで実験試聴用の値です。入力抵抗値は、ラインアンプ入力と比べて半分近くの値になっており、CD出力の負荷としてみると若干重くて不利な感じもします。ただ、ATT-BOXで50kΩとした場合、経験的にケーブル周りの影響が音に出る感じもしますので、入力側の抵抗値を20kΩに設定しました。 |

▲TOP ●HOME |

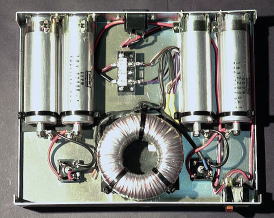

| このプリに使用する電源ですが、本来は鉛バッテリーGS PE12V7.2A(PXL12072)や、乾電池で使用する予定で、特にAC電源の必要性は感じていなかったのですが、先に製作したプリや、一般的なアンプと同じような条件で試聴できるように、急遽ジャンクをかき集めて試聴用AC電源を製作いたしました。 ケースと電源トランスはジャンク箱から回収。トランスは18-0Vが2巻取り出せるトロイダルを引っ張り出しました。元々は英国製の小型パワーアンプのものだったらしく、入力は0-100-117Vが2巻線用意されています。一端端子盤に配線して、切替えて多種の出力電圧を取り出せるようにしました。 ケミコンは手持ちに適当なものが無かったので、やむを得ずPW 16V22000uFをシリーズに接続して、余りのスケルトン抵抗をパラって電圧調整抵抗にします。整流ダイオードは例によってPB-102F。ACインレットやネオンランプとヒューズが仕込まれた電源スイッチ等、ジャンクパーツの活用という事で、いつもはあまり使わないようなパーツも使っています。ただ、リードの薄型シャーシーは鳴きが多くてあまり音響用としては感心しませんね(^^;; ケースが微妙ですから、ケミコンの頭と、トロイダルトランスの固定には、樹脂製の結束バンドの最大サイズを使ってみました。トロイダルはゴムシートを介して締め付けます。お手軽工作ですが、たまにはこういうのもいいでしょう。この結束バンド、以前秋葉で結構なお値段で購入したのですが、先日行った100円ショップで同じサイズのものが売っていて、びっくりしました。意外なものが100円ショップにあるんですね。 |

▲TOP ●HOME |

|

|

| 画像右は、試聴中の写真です。上から今回製作のラインアンプ、「修理の種」で復活後メインで活躍中のNEC CD-10、ラインアンプ用電源、一番下のメインアンプが、去年部品取り用にオークションで落札したものの、現用だったNo.139改・パワーアンプを押しのけて昇格した(^^;;

旧AB級180Wパワーです。昔の金田式AC電源パワーは情報量こそ、その後の進化した金田式アンプ群に劣りますが、(と以前某所で書いたら、何故かアンチの方にえらく叩かれました。金田アンチの方にとっては、旧ACアンプ>>完対アンプのようなのですねぇ・・・)、すっきりとした音質と絶大なスピーカー制御力はなかなか捨てがたいものがあります。いずれ電源分離型として、回路を据え置いて作り直したAB-180Wと、電源部を生かした大電流MOSや最新Trパワーアンプの二刀流・三刀流でいこう、と思う昨近です。 閉話休題・・・、肝心の音質比較です。 まずはパッシブATTから。一聴して広大な音場に驚かされますが、よく聴くと確かに芯が薄く希薄な音にも感じさせられます。低域の量感は出てますが、いつも試聴している金田球プリ等よりも締まりが無い感じです。予想よりちょっと悪めに出たので、あわててピンケーブルをNEGLEX2497から、最近はメインで使わずデジタルケーブルとして活用していたBELDEN9259に、スピーカーケーブルをダイエイ30芯から、長鉄謹製(^^)VCT3.5mm強電用キャブタイヤケーブルに変えたところ、だいぶん音にキレと低域のスピード感が出て、よいバランスになりました。・・・・が、この音は長岡式的なハイスピード音ではありますが、金田式で重要な音の厚みと骨格が抜けているような・・・。 また、パッシブATTを使用して、CDプレーヤーやD/Aコンバーターをいろいろ交換してみると、それぞれの音質差が大きく、なかなか金田式で重要なポイントの、全帯域で均一な音質、というのが得られず、好みの音質に持っていくためには、あちこちをいじらないと満足する音質にならないので、オーディオマニア的充実感or徒労感?を得るはめになりました。純正長岡教徒のサウンドマニアの方が音質追求していく手段として金田式パワーアンプを使用する場合、パッシブATTは検討しても良いかもしれません。 次は今回製作したラインアンプを繋げての試聴です。ケーブル類は金田式純正に戻しています。金田式のプリで聴きなれた骨格と厚みのある音質が戻ってきました。スピーカーコードがダイエイ電線でも、締まりと適度の弾力のある音質が得られます。パッシブATTよりも音場は狭い感じはしますが、その分密度あって音が飛び出してくる感じで、特にスピーカー前面にONで音像がせり出してくる力が強いD-55だと良い感じで鳴ってくれます。高域はナチュラルですが、低域に負けない位の伸びもあります。反面パッシブATTで音質を追求していって得られた、ハードでシャープな音調は若干後退します。 特筆すべきは多種多様なCDPやD/Aコンバーターを繋いだ時の音質で、音の情報量をあまり劣化させずに、それぞれの機器の特徴をある程度残しながらも、どの機器からも金田式で重要な骨格ある重厚な音質が得られます。又、ケーブル類はやはり純正2497とダイエイ電線が最高、というかそれでベストになるようにチューニングされている感じで、他のものを持ってくると、何処かが良くなるものの他の何処かが悪くなる、といった感じでトータルの音質バランスが崩れてしまうのが聴こえます。異種機器が金田式システムに馴染んでしまうとは実に面白い現象ですね。金田式CDラインアンプは、一種の金田フィルターなのでしょうか??。また、今回のラインアンプは電源周りやRCAジャックの一部にちょっと難のあるパーツを使いましたが、これらに関しては何とかぼろが出ないで済んだようです(^^;; CD-パワーアンプ間のケーブルのドライブ能力、と書くと、どうもデムパな感じを受ける方がいらっしゃるようですが、実際に力のあるプリを挿入する効果は音質をコントロールするのに絶大な効果がある、と結論づけてよいように感じます。金田先生もNo.168CDラインアンプで、「プリアンプによってもスピーカーのドライブが変わるのだ」と書かれておられますが、まさに実感した感じです。 今までの結果から考えると、やはり金田式でD/Aコンバーターを製作すると、音場が広大・かつ力のある最高の音質が得られそうな気がします。世の中には金田式球回路でD/Aを作った人もいるそうですから、そういう音質を獲得している人もおられるのでしょうね。私もD/Aをいろいろやってみたいのですが、それは先の課題としておきます。 さて、純正ALL-FET CDラインアンプの音質に関しては、前回製作のプリで「上品」「やさしい音」「音色が薄め」という評価を書いておりますが、今回の試聴では、確かに他のプリ(Trプリや球プリ)との比較においてそういう感じを受けたものの、今回のように単品で試聴すると、音に厚みと力強さがあってまぎれもなく金田式の血を受け継いだアンプであると感じます。こう書くと、金田式の音が癖がある音だ、と、誤解する方もおられるかもしれませんが、決してアンプの固有音が目立つような鳴り方はせず、実際には幅広いソースを癖を感じさせたり飽きさせることなく安心して聴く事が出来ます。又、Trプリや球プリなどは単純なゲインのあるワイヤーといった要素のアンプではなく、音楽のダイナミックスを拡張してソースの長所を伸張させて鳴るような良さもあります。また、先に書いてきたラインアンプの特徴は、パワーアンプに金田式を使わない場合にも得られます。試しにメーカー製のサブシステムに挿入してみますと、今までスピーカーの癖だと感じていた気になる音質が解消された事もありました。球プリやTrプリ程音色が濃ゆくないという事は、逆に言うと他の機器との相性も良い、という事でもあります。製作も比較的簡単ですから、最初に体験する金田式アンプ、として広くお勧めしたいですね。 04/05/17 |

▲TOP ●HOME |