このページは、私がジャンク品や故障品を修理した経過を簡潔に書くページです。本当は「修理の鬼」とするつもりでしたが、「鬼」にはほど遠いアマチュアですから、「修理の種」としました(^^;;。あまり参考にはならないと思いますが、古い機材を愛するレストア派の一助になればと思います。 ●HOME

DCD-1800R |

CD-10 CD-816 |

T-1 |

SA-8800 II |

L-308 |

| update 04/2/3 |

| DENON デンオン(現デノン)の、自社開発の初代機です。フィリップスのスウィングアームのようなピックアップ部と凝った回路構成が特徴です。音的にもアナログに通ずる滑らかさとマルチビット特有の低域のこしがあり、某オーディオ懐古録にも取り上げられている事もあり、隠れた人気機種です。 今回は知人のDCD-1800Rが、一部CDがかからない、という症状があり、みているうちに、CD修理によくある泥沼状態になって(爆死)、同型機種を入手して修理を試みます。 |

|

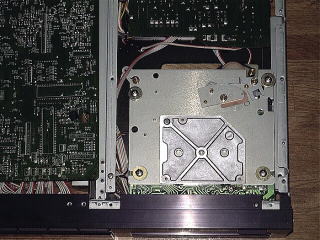

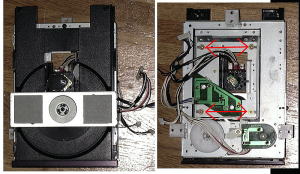

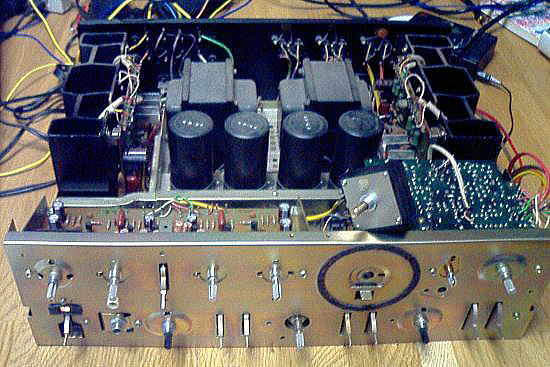

修理に入手したDCD-1800。最初は単純に1800Rとは色とサイドウッドの違いだけかと思っていて、簡単に考えてたのだが、実際にはピックアップとトランス以外は全く別のものと知って愕然とする。残る手は、メカ周りを移植するしかない。1800Rは比較的簡単に外れるのだか、1800は全バラしないとメカが取り出せない。勢いで取り出す。残りの筐体は捨てるかジャンクで手放すか・・・。CDにしては巨大なトランスはパーツとしてちょっと良さそう。 |

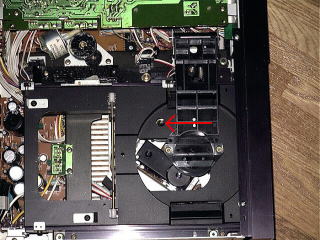

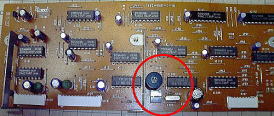

これは1800Rの方のメカ部のUP。基盤もメカから外している。1800と回路は一緒に思われるが、コネクター形状が何個も違い、換装しないといけない。赤矢印の左側に本体の2本の固定用ポールを差し込むのだが、DCD1800の穴が小さく、ドリルで広げる必要がある。あとスピンドル形状も違うので、1800Rのから外して取り替える。これが後々大問題に・・・。また、1800は半固定VRが上つき、1800Rは横つきなので、換装後は調整は困難。単純に同型機を入手するべきだ。 |

|

|

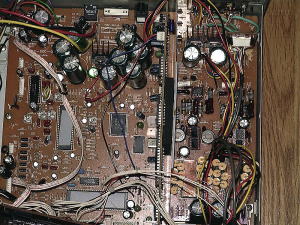

DCD-1800Rの裏側メカ部。 1800は単純にゴムプッシュで浮かしているのだが、これは何とリジットに固着されている。こういう構造のCDPがこんな昔からあるとは知らなかった。 但し、基盤の固定方法は、製造の省力化を優先しているのか、ビス固定でなく、樹脂製のワンタッチブッシュである。ちょっと残念。 これだけみると、簡単にメカを外せそうに見えるが、実は基盤が長く、フレームに引っかかるので、フロントパネルを外す必要がある。 |

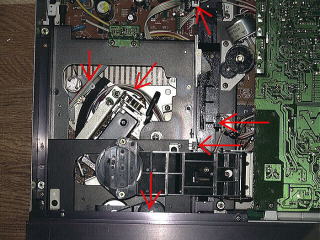

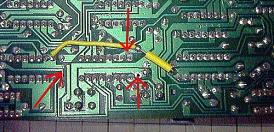

組み上げてみたものの、全くTOCを認識しない。いろいろやって判ったのは、スゥイングアームとCD(スピンドル面)のクリアランスが物すごくクリティカルだという事。矢印の調整ネジで微調整をする。終盤は多数のCDの中から見つけた読み込まないCDを何度も再生をかけて調整する、という作業になった。マニュアルと専用機材が無いとこれくらいが限界か。最終的には、ドライバーを僅かに動かすか動かさないかの力具合で変化する領域になる。どうもピックアップの上下動がヘタっているようだ。 |

|

|

その他のチェックポイント。よくあるトレイの不具合の原因のスイッチ類とベルトの場所。 メカをいじった後は、配線周りも気を配りたい。比較的太いので、スゥイングアームのアームの動きの邪魔になりやすいようだ。左端の矢印の配線は、組み上げてから判ったミス。最初アームに引っかかって動作しなかった。 しかしメカが大柄でリジット構造という事もあり、傷のあるCDは基本的に弱いようだ。読まないCDは諦める方がいいかも。 |

修理を終えて試聴中のDCD-1800R。 最初にDCD-1800を入手した時に注意点としてCD-Rは全く読まない、と聞いた通りの現象はそのまま引き継いだ。 細かな調整ポイントを微調整する手もあるが、以前やってみた結果ではどうも思わしくないのと、レーザーの出力を増す関係で結果的に短寿命になる可能性もあり、今回は避けた。 とりあえず預かって壊す、という失点は避けられたが、症状が全く改善しなかったという点は遺憾ともし難い。今回の修理の種は・・・ |

(04/2/3) |

| First update 04/2/4 Last update 05/3/20 |

| NECのCD-10はもう説明の必要の無い機種ですね。長岡推奨機種として広く知れ渡る機種です。D/AにTDA1541Aをダブルで使用しつつ、電源と筐体にお金をかけたCDPで、硬質・かつクリアで全帯域が切れ味鋭く力強い音が特徴です。配線がアマチュアライクなのも、音質を考慮した意図的な物との事。低域は最新の高級機種にひけを取らないクオリティを誇ります。高域はしなやかな描写は少なく野太く硬くハードな鳴り方。年代相応の時代遅れの音ともいえますが、このあたりはD/A周りにお金を注ぎ込むといくらでも改善できるので、改造派には有難い機種でもあります。 ここで取り上げるもう一台のCDPはCD-816。世界初の16倍オーバーサンプリングフィルターを搭載したCD-830とCD-10の間の機種でいまいち地味な存在ですが、CD-10のベースとなった機種だけあって、低域は相通ずるものがあります。中域は素直、高域は価格相応ですが、ポテンシャルの高さを注目した長岡鉄男氏が、筐体補強の改造記事を発表した事もある機種です。実はメカ部がCD-10と(トレイの色以外は)全く一緒、リモコンも共通に使えるので、メカの不調の際の部品とりにもなれる機種ですが、残念ながらCD-10よりも出物は少ないです。 |

|

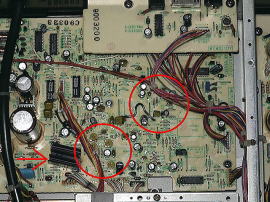

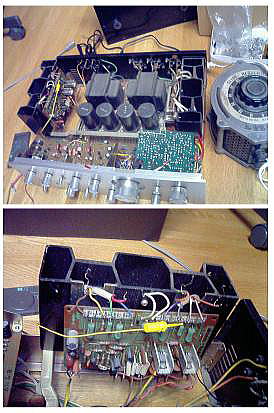

まずはCD-816からご紹介。左の写真は修理後のもので、基盤はオリジナルのまま。私が当時新品購入して、改造三昧だった同型機(下)の基盤写真と比べると面白い。D/A周りのフィルターにASC、進の抵抗はデフォルトの1/4Wから1/2Wへ。スケルトン抵抗、ディップマイカ、N-13Tも多用と、やりたい放題三昧。当時は誘導ノイズの事も考えず、物量を注ぎ込めばよい、と考えていた・・・。若かったのかも(?)。 I/Vとバッファー(兼フィルター)には5532を外してLT1022、LT1028をサブ基盤を介して取り付け。普通はこんな事をしてはいけません。 |

使用しているケミコンはニチコンADAM。当時のオーディオ用ケミコンで、海神無線に僅かに残っていたのをかき集めた。今で言う黒ミューズのもう少し帯域がカマボコなケミコン、という感じか。 不調の原因は改造しまくったツケではなく(^^;;、輸送中の振動で、フロントパネルが全く無反応になった事。ドライブ自体はピンピンしているので、読み込み不調の同型機を入手して復活を試みた。メカ自体はビス3本で外せるのだが、トレイの先端の蓋が引っかかる。よく調べると、蓋の裏に爪があって、押し上げるだけで蓋が外れた。 |

|

|

メカ部を丸ごと取り替えて試聴中の同機。細かい調整になったら厄介だな、という懸念があったのだが、あっさり認識した。CD-Rも全く大丈夫。この機種は某所の掲示板で入手したのだが、もしオークションで入手となると、あちこちのVRがいじられて、復活は大変だったかもしれない。とにかく前のオーナーには感謝。修理の種にもなんにもならない結果だが、とりあえずは・・ |

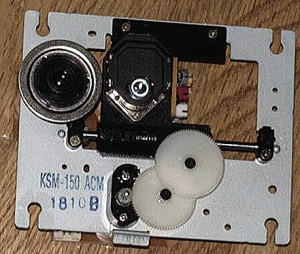

続いてCD-10の巻・・・・ CD-Rや傷CDを読み込まないという状態の物を入手した。 メカ部は丸ごと交換してもいいのだが、トレイの色が変わるのが微妙なので、トレイからピックアップ・モーター周りを取り外す事にする。裏側の矢印の4箇所のビスを外す事で簡単に外す事が出来る。ピックアップのコードは基盤側の形状が違うので、ビックアップの根元から外す。この時力をかけて壊さないように注意。 |

|

|

外したピックアップ周りの外観。非常にシンプルな構造なのは、先のDCD-1800Rとは大違いで、有難い。CD-816もCD-10も全く型番が一緒だ。今回これが判って動作不調のCD-10を入手する事にしたのだった。ピックアップを交換すれば、蘇ると思ったのだ。実は、この思惑は後に大外れとなるのだが・・・ 調整ポイントのVR5個を丸で囲んだ。とりあえず鳴るCDを使ってポイントおおまかに調整し、その後音とび等がする部位 |

で、きれいにトレースするようにクリティカルな調整に進む。具体的には、TRACK GAINのVRをピックアップのアクチュエーター音を聞きながら異音が出ない程度におおまかに決め、多数のCDをかけて全ての曲の頭出しが迅速に行われるように相互に全てのVRを僅かに廻しながら追い込んでいく。よく、VRの初期値をマジック等でチェックしておけばOKと言われるが、最終的には僅かな廻し方で読んだり読まなかったりするので、不調CDを入手してマニュアル無しで調整する人は長期戦を覚悟した方がいい。 矢印の小型放熱器はピックアップ・モーターのドライブICの1個がチンチンに熱くなるので、思わず接着した。ピックアップごと |

交換して試聴したのだが、あまり症状は改善しない。気になって外した方をCD-816につけると、全くOK。これは基盤の方が原因のようだ。厄介な事になった・・・ |

|

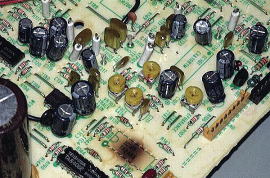

チンチンのドライブIC TA8406Pが劣化しているのではと考え、通販で注文した。念のためにICのPDFをダウンロードしつつ回路を起こし、周辺部品のチェックもする。飛んだCR類は無いようだ。焦げた基盤が痛々しい。CD-10は音質優先でサーボが浅く、不調になる機種が割と多い、という噂を聞いたが、この黒焦げと関係あるのだろうか・・・ |

ICを取り付け、再調整。思った通りICの劣化のようで大部分のCDやCD-Rを読み込むようになった。但しICの方はやはりチンチンだ。このICはFOCUSかTRACINGコイルのようなので、何故こんなになるのか判らない。発振しているのだろうか。CDを再生しない間はあまり発熱しない。発振止めについているシリーズのCRは問題ないようなのだが・・・。詳細を知っている人教えてください。 とりあえず放熱器を大きくして急場を凌ぐことにした。 |

|

(04/02/10) |

バラック状態で試聴中のCD-10。あと数枚の特定部位で飛ぶ(傷は無い)CDと、傷のある1枚のCD-Rで読み込まない程度まで調整で追い込んだ。 全てのCD・CD-Rを読むようになるには、サービスマニュアルを使ってきちんと再調整する必要がありそうだ。又、ICの発熱の謎を解明出来るかもしれない。早速手配しよう。 今回はいくつかの謎を残したが、動作するCD-10とCD-816の両方をゲット出来たのがポイント高い。レーザーピックアップは消耗品だ。メインとサブで両方を使いつつ部品を融通すれば、1台より倍以上長い期間の保守が可能だろう。とりあえず今回は・・・ |

| その後のCD816の後日談・・・。DAC関連の参考記事を探して古いラジオ技術誌を探していたら、CD816に関して気になる記述を見つけた。具体的な機種は指していないのだが、前後の記述から明らかにこのCDPと思われ、曰く「このCDプレーヤーはDAI出力のジッターがかなり多い」「サーボ系からと思われるジッターがマスタークロックを揺らせている」との事。 そういわれてクロック・デジフィル周りが載っている基盤(画像右)を見ると、作りが冗長で電源周りのパターンも無造作に見えます。後継機種のCD-10がこの基盤回路の大部分を丸ごとカスタムIC化して、デジフィル・水晶と共に、シールドして |

|

| 厳重な囲いで保護しているのとは対照的です。この基盤は簡単にワンタッチで取り外し出来るのと、ジャンク由来の予備基盤がもう一台分あるので、気軽に改造する事にしました。 改造は本格的に行うにはもちろんクロックを水晶振動子から高精度水晶発振器に変更して、マスタークロックをジッターから守る事するのが効果的と思われるのですが、ちと高価につくので、クロックが作られるデジフィルへの+5Vの供給を4.7mHのインダクタを通して行う事にします(画像上、○の中の丸い黒いものがインダクタ)。あわせて電解コンをオーディオ用に交換。基盤は+5Vのパターン2個所・ジャンパー2箇所を切って、デジフィルのみにインダクタから供給されるように工夫します(パターンの関係で、新たなジャンパーが必要です。画像下)。あと、お遊びですが、基板上の抵抗形状のミニキャパシタ(4700pF)は、手持ちのOSコン25V1uFに、水晶振動子の15pFはSEコン10pFにしてみました。この辺はあまり手を加える必要は無いでしょう。 取り替えての試聴ですが、一聴瞭然。今までの素直だがちょっと不明瞭で物足りない高域が、かなり明瞭度と解像度を増して、ずいぶん良いバランスに近づいた感じです。(改造直後はボーカルのサシスセソがかなり強くて、「OSコンにまたやられた・・・」と一瞬思ったのですが(^^;; 半日もエージングさせているとほぼ問題なくなりました) 低音はDAにTDA1541Aが載っている関係上、元々クオリティが高いので、今回の改造でトータルでの満足度はかなりUPしました。残念ながら筐体や電源の物量が違うCD-10とは、音場の広がりや高域の力強さは比較にはなりませんが(というか、CD-10のアナログフィルターの定数はカットオフがCD-816より軽い物を使っているので、そのままでは音が同じにはならない)、CD-816をお持ちで、高域に不満がある方にはお勧め出来るのではないかと思います。 (04/07/21) |

▲TOP ●HOME |

|

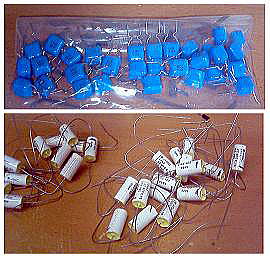

| またまたその後のCD-816。今後メーカー品の改造はしない、と誓いつつ、結局やってしまいました(^^;;。 左は不調機から移植したTDA1541Aのデカップリング(計28個)のASC X363 0.1uF。右は同じく外したトランスを筐体裏に取り付けたところ。前者は1541Aの定番の改造ポイントですが、実装してみると、中域がクリアで音場の見通しが良くなるものの、厚みのあった音が中抜けっぽくなり、更なるチューニングが必要と判断。低域強化にダブルトランスでデジ・アナ電源分離を試みたものの、以前使ったトランス(タンゴCT-20)程の良さは聴こえてこない。手持ちのショットキーERC-81-004を電源に投入してみたが、滑らかないかにもノイズの少なそうな音だが高 |

域は大人しく全体のバランスも妙だ。エージングで上手くこなれたものの、出てきている満足度はそれほど高くない。どうもショットキーの音で、今まで満足な音に出会った事が無い。相性が悪いのだろうか・・・。 |

||

|

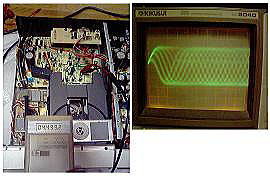

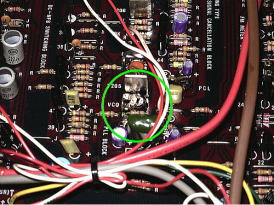

あとこの機種の欠点である、3端子Reg がチンチンで隣接したケミコンがかなり 熱せられる対策に、3端子Regに使われ ている放熱器を2段重ねにして発熱を少 し下げる事にした。 折角マニュアルを入手したので、手順 に従ってきちんと調整する事にした。必 要機材は周波数カウンター(画像左)、オ シロ(画像右)、発振器、CRを使った調整 |

||

| 用アダプター(CD-10)等。マニュアルには指定のテストディスクを使えと指示されているのですが、どうも適当なCDを再生すればいいようだ。 まずはVCO周波数の調整。指定の値にするのだが、CD-10は初期値がかなりずれていて参りました(^^;; かなりアバウトでも動作してしまう・・・。CD-816は、初期ロットだったらしく、指示されている場所にTP(テストポイント)が無い(泣)。仕方なく回路図を見ながら無理やり基板を加工して取り付けました。 次にフォーカスオフセット調整。俗に言うアイパターンの再生ですね(画像上)。ここは単純に最大になるポイントにすればOK。 続いてフォーカスゲイン、トラッキングゲインの調整。ここの記述が2機種で違い、CD-816が単純にCDを再生してTPの値が指定値になるようにVRを調整、CD-10がCDをプレイしながらある場所に指定の正弦波を入力し、TPでの値を調整するという寸法です。ここでCD-10に異常を発見。どちらも指定値にしようとすると、動作不能になってしまい、ずっと出力レベルの高い点でないとまともに再生しないというものです。 特にフォーカスゲインの方がきつく、手持ちのModel2 DAコンバーター(各種エラーが表示されるので、都合が良い)を繋げながら調整してみると、動作不能点とVbitエラーの急増する点が近く、一番良いというポイントでもVbitエラーが散見されます。 トラッキングゲインの方も確かに選曲でもたつく時があり、影響が出ているようです。これは恐らくピックアップの寿命が近づいており出力が低下しているので、ゲインを上げないと動作しない、というのではないかと思います。上の方で記したチンチンになるドライブICとの関連もありそうですね。対策はピックアップ直下にある出力VRを回して出力UPさせか、ピックアップの交換しかないでしょう。出力のUPはピックアップの寿命に関わるだけに、慎重にならざるを得ません。web検索では、同様の手段でPS2の復活を試みるページがあるので参考にすると、VR角度で±30度以内での調整にとどめないと、ピックアップが壊れる可能性すらあるという事。とりあえず今は(Vbitエラー以外は)まともに動いているので、レーザーの調整は後回しにする事にしました。 次にE-Fバランス調整(スレッドサーボ調整)。要はレンズの上下動の調整で、レンズの保持部分がヘタレてきてレンズが中央に位置しなくなると、ここの再調整が必要との事。調整がきかなくなったらピックアップは死亡(^^;; 。幸いにしてここは全然OKでした。 続いてにアナログOUTの出力部のDCオフセット調整。このCDプレーヤー達は出力にカップリングが無いので、オフセットは念入りに調整する必要があります。 |

|||

ニッセイMTFFは現在では共立電子のネット通販で購入出来る。 ASCのX363 100V は日本では購入出来るところは無さそうだ。 web検索してみると海外の商社で他の容量が若干引っかかるの で、いつか入手してみたいものだ。 |

最後に・・・CD-10でもやってしまいました(^^;; コンデンサー交換。といっても28個の資金を何処から調達するか。何せ今回は1uFです。ASCだと3万円近くなります。いくらこのプレーヤーを気に入っているといっても、中古の購入価格を加えると、あともう少し上乗せしてVRDS-25XSを中古で購入した方が幸せになれそう・・。 という訳で最初に購入したのが上のニッセイ メタライズドポリエステルフィルムMTFFの50V1uF。オリジナルに使われていた松下の赤いのとほぼ同型ですが、こちらはOFCリードなので期待出来ます。 これを使用しようと用意していたら、ひょんな事から格安で入手したのがASCのX363 100V0.22uF。非常に小型で実装し易いコンデンサです。低耐圧ですがX363 |

||

| ですから、音質は期待できます(^^) 。容量が0.22uFというのがちと残念ですTDA1541Aマスターのラ技誌・別府氏の言葉では、ここの値は容量ではなく、Cの質が効くとの事、気を取り直して実装・試聴してみました。 音質は、CD-816で400V 0.1uFを使用した時と傾向は一緒で、音場の見通しがクリアでより細かい音が出てきます。CD-10の持ち味である厚みのあるシャープさを損なわずに音場が改善されている感じです。CD-816の時に気になった中抜けは、CD-10の低域が強大でソリッドなため、あまり中抜けた印象は無く、違和感無く聴けます。ソースによっては僅かに穏やかになった感じもしますが、1uFまで増量できれば改善されるかも。とりあえずこちらの方は成功といって良いでしょう。(05/3/20) |

▲TOP ●HOME |

||

修理中のCDプレーヤーに部屋を占領されるリスニングルーム・・・

| update 04/05/11 |

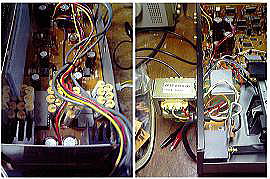

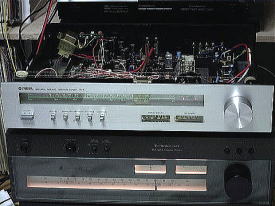

| YAMAHAのFMステレオチューナー、T-1です(画像上)。自分の仕事の関係でFMを長時間流し聴きしながらパソコンに向かう時間が多くなり、しばらくはジャンクで入手したテクニクスの80Tなるチューナー(画像下)で満足していたのですが、もう1クオリティ高い音が欲しくなり、知人から譲っていただいたチューナーです。サブシステムにYAMAHAのV-FETパワーアンプB-2を使っている関係で、相性も良いだろうと思ったのが動機です。 もっと性能の良いシンセの高級チューナーでNHK-FMの生放送のエアチェックをしたい気もするのですが、現住所が難視聴地域の上、地域の共同受信設備も老朽化かクオリティが少々低く、高額を出して入手する気になかなかなりません(^^;; さて、鳴らしてみますと何故かFMがステレオで鳴ってくれません。最初はアンテナ側の受信レベルが低いのかチューナーの感度が低いのか、と思っていたのですが、最近導入したFM~BS信号まで増幅するブースターを増設してみたものの、改善しません。本体の問題のようにも思えますがさてさて・・・。FMチューナーの修理はネットの検索でも修理の具体例はあまり挙がっていません。難航の予感。 |

|

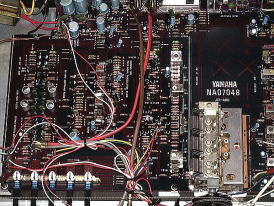

まずは基板の全景の写真から。修理する際は手をつける前の写真を出来るだけ撮っておくと、万が一弄り壊しそうになった時に元に戻す参考になる。この手の不具合の定番としてモノ・ステレオの切り替え部の接触不良や半田剥がれ等を疑って、接点復活材CAIGの吹き付けや基板裏を半田ごてで当たってみたが、症状変わらず。ステレオ表示のLEDの不具合でもない。どうも部品の劣化のようだ。 FMの原理を判っていなかったので、改めてネットで調べてみる。どうもよく判らないのだが、ステレオに復調するのにPLL回路のロックが絡むらしい。試しにその周りのVRを廻してみるものの、変化無し。 |

| 思い切ってMPX、PLLと書かれた周りの部品交換を試みる。まずは電解コンデンサー、次はトランジスタだ。1uF~10uF位の中容量は手持ちの余りのOS-CON、0.22uFは手持ちが無かったので、0.33uFのマイラーコンのCを測定して、実測0.25uFの物を挿入した。 この後、改めてVRを廻したら、VCOのVRを廻すとあっさりとステレオになった。どうもPLLのフィルター部に使われていると思われる0.22uFの容量抜けらしい。後の測定では0.1uFしか無かった。それでVRの範囲を超えていたのだろう。0.25uFではVRの位置がかなりずれたが調整は出来る。恐らく修理に出すと、Trを含めて交換しまくられて万単位の修理になったかもしれない。安堵の予感。 |

|

ヤマハの緑のイルミネーションも良いですが、テクニクスの乳白色のメーターもなかなか雰囲気があります。今でこそ音質優先なオーディオを追求していますが、自作にはまる前は無類のメーター好きでした(^^;; 恐らく小学校時代に、漫画家・松本零士氏の描くメカの特徴「レイジメーター」に憧れたのを引きずっているかもしれません。それにしてもどちらのチューナーも良いデザインですね。(04/05/11) |

折角なので、点灯しない豆球を交換して、電解コンデンサーはジャンクから取り出したオーディオ用に交換しよう。豆球はAC40V程度の端子から47Ωを介して点灯されていた。手持ちの豆球の規格が判らなかったので、半固定VRをかませて点灯させたら、100Ω程度で丁度良い光量になったので、2W100Ωを挿入した。電解コンはニッケミのAVFを使用。小容量はOSコンだ。前者は低音の量感が比較的多めの品種。後者は高域に特徴が出る品種だが、試聴では思った通り、モノラルで感じた「ヤマハビューティー」色は影をひそめ、ドンドンシャキシャキ、トータルで普通のハイファイ音になってしまった。電解は黄緑ミューズの方が良かったかな・・・。良い音ではあるので、今後のエージグに期待しよう。とりあえず今回は・・・

|

| ▲TOP ●HOME |

| update 05/03/21 | |||

|

|||

| 続いての登場は、パイオニアのいにしえのプリメイン、SA-8800IIです。70年代半ばの低価格プリメイン競争の中で、LR独立電源のブームに乗って登場した機種です。15年ほど前に初代をいじった事があるのですが、2代目はパワーTrがCAN石でなくなって、コストダウンした印象があります。金田ファンにとっては、2SA725をゲットするくらいしか価値がない感じですが、たまたま外観が美品の不動品が捨て値で中古屋であったので入手して押入れに転がしていたところ、知人が喫茶店で使うアンプを格安で欲しい、との事で、修理してみる事にしました。 | |||

| 不動の理由はプロテクター外れず。とり あえずスライダックを使って恐る恐る電圧 を上げてみると、何とパワー出力の片チャ ンネルに電源電圧が出ている(^^;; 出力Tr はTo-220に放熱フィンがついた2SB617- 2SD587のパラPP。迂闊な事に、先日ヤフ オクで処分したばかり・・・。代替品でお茶 を濁そうか・・。 念のため電源から出力Trにいく±ラインを |

|

||

|

外してバイアス値をみると、オフセットこそ 電源電圧に張り付いているもの、バイアス 電圧自体は何と正常値である。ちょっと希 望が出てきた。 そこで回路をおこしつつ各部の電圧を探っ てみると、初段のところの負荷抵抗から電 圧の不均衡が現れているのに気がついた。 初段のTrはオリジナルはA725×2の差動 のはずだが、使われていたのはA798×1。 どうも前のオーナーか、メーカーが修理した らしい。手持ちにもA725はあるが勿体無い のでA798を新品に取り替えたところ、あっ さり直ってしまった。取り外したA798は簡 易チェッカーでは特に問題が無い。どうも 電圧をかけるとゲート漏れ電流が出て、DC オフセットがずれるようだ。ネットを調べて みてもここの故障は割と多い感じ。電圧を ぎりぎりかけているから? あとは各部の接点をCAIGで上から吹き 付けて、保護回路のリレーを新品に取り替 えて、お手軽に終了することにした(プリ部 にあったA725 A726はもちA872と取り替 えて回収(^^;; ) |

||

| この状態で半日程様子を見るも、1時間に1回~数回、バチっというでかいノイズが片チャンネルに入って一時的にプロテクトがかかり、数秒で回復、を繰り返す。試しにパワー部を切り離して動作させてみると、全く症状が出ない。どうもフラットアンプからノイズが出ているようだ。 試行錯誤する事数日、やっとノイズの出どころを特定出来た。フラットアンプの出力カップリングに使われていた電解コンだった。Trがシングル出力なので、当然電解コンにはバイアスがかかっているのだが、ノイズが出る瞬間いきなりOUTに数VのDCが現れ、その後徐々にDCは収束していく。パワー部には入力カップリングがあるので、DCは伝わらないがノイズ波形は出力されるという寸法のようだ。念のため電解コンを現行の汎用品と取り替えると、ノイズもその後現れなくなった。後から考えると、パワー入力Trが壊れていたのも、ノイズが出たチャンネルだ。恐らくこのノイズによる過入力が引き金になって壊れたのだろう。電解コンが劣化で一時的に巨大なノイズ・漏れ電流が出るも、その後は自己修復作用が働いて漏れ電流が減少→再び箔別の個所で故障、というのを繰り返していたのではなかろうか。 上手く修理は出来たものの、正直この時代の中級プリメインはあまり扱いたく無い。配線に使われているラッピングワイヤーの劣化が始まっていて折れやすい。高級機種は今も昔もしっかりとした配線材を使うし、この後の廉価機種は基板化が進んでワイヤリングの個所は激減している。あと10年もすれば、中古屋からも見かけなくなるかもしれない・・・ |

▲TOP ●HOME |

||

| update 05/03/31 | |||

|

|||

| 続いての出し物(^^;; は、ラックスのL-308です。手持ちの資料では73年発売とあり、当時10数万円位の中上級プリメインです。特にクロスオーバーを変化させられるトーンコントロール部と、微妙にトーンカープを変化させられるティルトコントロールが特徴的で面白い機種です。ブランドイメージなのかラックスのプリメインはTrアンプでもオークションでそこそこの価格で取引されているようですが、実機を見ても、メンテナンスし易い筐体構造、しっかりした配線等、なかなか見るべき物があります。 | |||

| 右の写真は修理完了後のものですが、 小型放熱器と一体になったパワーユニッ トが、裏パネルに取り付けられておりまし て、裏パネルは数本のネジを外すだけで 手前に倒れるようになっています(画像右 下)。パワーユニット自体も配線のテフロン プラグ1個を外すだけで、完全に切り離す 事が出来ます。 故障した拾い物のアンプでしたが(^^;; 故 障の原因は片チャンネルの2段目差動2SC 1103の片方が㌧だ事によりドライバー段・ 終段が道ずれになった事。2SC1103は比 較的高圧が扱える良い石ですが、損失は C959クラスなのであまり無理はききません。 あいにくここの動作は金田式並に(苦笑)チ ンチンになります。レア石なので苦労して 入手したあとは、すっぽりはめるタイプの小 型放熱器を実装しています。 ドライバー段は何といにしえの石A653- C1161。替えはあるものの勿体無いので、 代替としてA614-D154を用意しました。 本当は電源電圧から考えるともう1ランク上 のものでないといけないのですが、壊れた らその時、と割り切る事にしました(^^;; |

|

||

|

フルスイングさせなければ、大丈夫でしょう。 終段もオリジナルは2SA680/2SC1080 ですが、手持ちがあった2SA663/2SC793 に変更しています。NECの貴重石を遊びに 試してみた事もあるのですが、音質が違い すぎ、重く大人しい音になってしまいます。 金田式に使うと軽薄な音がする東芝CAN石 ですが、アンプのチューニング次第で繊細 で柔らかな音になるのは面白いです。 画像では何処かで見たような緑色のコン デンサーが跋扈していますが、学生時代に 海神無線に毎週のように通った成果? です ね。抵抗もタンタル抵抗だのタイヨームだの がごろごろしています。今ですとメーカー製 プリメインアンプはとても改造する気にはな らないですね(^^;; 修理後サブで使用したり、押し入れ行きに |

||

| なったりしていたりしていたのですが、現在は仕事場のBGM用として活躍しています。 鳴らしているSPは長岡式BS69「ボトル」。トーンコントロールでバスブースト必須の機 種なので、L-308と相性が良いです。試聴場所がオーディオとしては最悪の場所なので 細かいトーンコントロールが充実したL-308も上手い選択という訳です。ボトルにはツイ ーターFT500を載せていますが、以前使っていたケムンパスDの遺産ですね(^^;テクニ クスのチューナーとあわせてNHK-FMを仕事中流し聴きしています。  |

▲TOP ●HOME |

||