First update 04/2/1

Last update 05/03/15(工事中)

| 最初に聴いた金田式真空管プリアンプの音は、94年春に北海道・新冠で行われた試聴会で聴いた、No.132・真空管〜FETハイブリッドDCプリアンプだった。その音は、前年のオーディオフェアで試聴した6C33C・DCパワーアンプの時に受けた衝撃を上回る音だった。膨大な黒電池に支えられた音のキレ、球の持つ音像のリアルな質感、そして(当時のFETプリの2SJ72の音と思われる)音の艶、これらが合成された音は、私にはことのほか魅力的で、是非製作しようと思ったものだった・・・。 その後、紆余曲折を経て、現在使用している真空管プリアンプは、松下製EF86にテレフンケンのECC81を使用したタイプで、純正球プリと比べると、松下の血?のおかげなのか、どちらかというと端正な音の方向性のプリになったようだ。より躍動感があり音楽が楽しく聴こえる、というWE球プリも聴きたくて既に球を用意しているのだが、さていつになるやら・・・・ |

▲TOP ●HOME |

| 回路的には、ほぼ基本回路を踏襲していますが、MJ03/12月号に発表された、EQ2段目負荷に使われた定電流回路を、いち早く挿入しました。古い基盤配置では載る訳が無く(爆)、無理やり基盤裏に表面実装をかましています。音はともかく実装は汚くなりがちなので、普通の方は新しい回路の発表をお待ち下さい(^^;;

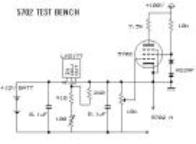

半導体は今回使用したTr1の2SA726が最大出力時に耐圧を10Vオーバー、Tr2の2SK147には20V程度電圧がかかり、耐圧は超えないものの入力インピーダンスが高いので動作が不安です。そこで2SA726は実耐圧をチェックして選別する事にしました。 下の図(1)が測定回路で、元ネタはMJ81/1月号の、耐圧50VのC984を+80Vで使うために選別する回路です。Vccを徐々に上げていくと、自身のベース漏れ電流によってコレクター電流が流れ出します。大体0.03mAものコレクター電流が流れるVce電圧をデジボルで測定すると、A726はほぼ95V以上の耐圧を持っている事が判ります。(但し、電流の変化が大きかったり、損失が大きい場所ではメーカー発表値を使うのが無難でしょう。規格を超えた使用法は、あくまでも自己責任で) ATR(オートトラック・レギュレーター)の2SK147については、何も考えずに使ってしまいましたが、概ね問題無いようです。但しAOCと違って、無理に使用しても何らかの利益がある訳ではないので、素直に2SK170BLを使用するのが良いのではないでしょうか。ATR部のR1(820kΩ)は、実際にはシリーズに抵抗を入れて調整する必要があります。 フラットアンプ初段定電流にも、無理やり2SC1400を使用しています。最初は図(2)の回路で、図(1)の選別で結果の良いものを使用して、電圧の低めの電池電源で使っていましたが、ある日見事に飛びました(^^;; これは、耐圧の高い2SC1775Aを使った当時の本家の回路でも同様だったようで、耐圧はぎりぎりOKでも損失が半分近くになると、放熱器無しでは使用状況でとんでしまう事があるようです。現在は2SD756にして解決されてますね。私もしばらくは2SC1400に小型の放熱器をつけて、電池や、AC電源の電源電圧を下げたものを使っていましたが、もっと安全な回路がないか、と探ってみました。 図(3)は、余りのヒーター電源を使って-16Vを作り出し、供給する案です。整流に31DF2を使用し、ケミコンにニッケミPW、と万全の態勢のはずが、出てきた音はマターリな緊張感の無い音・・・。理由は判りませんが、どうも電流の経路を考えると、別電源を使うやり方は、プリのような微小電圧を扱う回路には向かないのかもしれません。 最終的に採用したのは、図(4)の回路です。R2で電圧降下させる回路です。R1に流れる電流との差分が、ツェナーダイオードに流れます。他の回路もそうですが、ツェナーに流れる電流は、音質に直接影響があるので、R2の値を金田先生の製作例を参考に、慎重に決めます。 試聴では概ね問題無いものの、聞きなれたC1400の音のキレにしては、僅かに根暗めのような・・・。どうもR2に使用した進の抵抗の音のようです。試聴を繰り返すうちに気にならなくなったので結局そのままにしてますが、R2に思い切ってスケルトンを使うかどうか微妙なところですね。これまた本家の通りD756を使うのがモアベターのような気がしています。但し、電源電圧にだけは要注意。±127Vを超えると、D756の耐圧をオーバーしてしまいます。CDラインアンプのように消費電流が少なかったり、片チャンネルの調整中だったりして消費電流が少ない場合や、整流にダイオードやレギュレーションの良い6754を使った場合に、電源電圧がUPする場合があります。現行のトランス・TS-201には、丁度良いAC85V端子がついている、とのご報告がkontonさんのNo.170製作記で記載されておりましたから、確認の上購入されると安心でしょう。 その他回路で特記事項は特にありませんが、フラット初段定電流は、N-13T 500Ωを使用して、球の変更によるバイアスの微調整を可能にしています。又、AOCや「但聞ドライブ」にも某石を多用してますが、これはやりすぎかも・・・ |

▲TOP ●HOME |

| 続いて電源部です。 作図は、購入予定のTS-201で記入しておりますが、現状は各種実験を行っていた関係で、高圧電源側を秋葉で安く買える東栄のトランスから、入力〜出力が90V〜110Vの銅ショートリングつきの0.2Aのトランスを2個、ヒータートランスを6V〜8V・数Aの端子が多数出ているジャンクのカットコアトランス1個で使用しております。 他の使用部品は、私の好みと、手持ちを反映して適互変更しております。ヒーター用のブリッジには外装が金属のKBPC2504を、ケミコンは手持ちのニッケミPWを、半導体はA726・C1400・A566を・・・。但し、+105V Regの入力側だけは、耐圧の関係でAUDYNの0.47uFです。 ところで、何かと金田球プリに対して批判が高いのが、整流管412Aの使われ方だと思います。フィルターコンデンサーが、メーカー指定の数uFに対して、2200uFという大容量が使われている事ですね。これに関しては、トランス・球間に微小抵抗を挿入して、デジタルストレージオシロで突入電流を測定し、通常のオペレーション(OFF直後の電源再投入を除く)の範囲内では、球の許容電流(max peak current)330mAを超えない事を確認して、kontonさんのサイト等でご報告済みですが、更なる安全と球の延命を模索して、トランス−球間に300Ωを挿入し、H3Yリレーで制御する事にしました。動作時間は1分とし、時間が過ぎると抵抗をショートします。これによって通常動作時のほか、ホットスタート時の突入電流も防ぐ事が出来ます。 この回路にするまでに、過去のいくつかある、大容量Cを挿入しつつ突入電流を抑える回路を参考にして、ON直後は整流ダイオードでチャージしつつ、時間が経てば球整流に切り替える回路、更にはスイッチをかえると、整流ダイオードONLYでオペレーションできる回路等、各種試したのですが、最終的には接点数が最小になる現行回路に戻しています。 あと、ちょっとしたお遊びですが、1S2711をMT9pinのアダプターソケットに装着して、音の違いを楽しめるようにしています。但し内部抵抗が低いため、電圧が高く出過ぎる欠点がありますので、トランスのちょっと低い電圧の端子を412AソケットのNCピンに繋いで、そこから1S2711に繋がるようにしました(下図・画像参照)。その代わり、412Aとピンコンパチにならなくなりますので、挿入するソケットを間違うと、出力が出なくなりますのでご注意を。 |

▲TOP ●HOME |

|

|

|

|

| 仮組みしての試聴で、予想していたよりハムノイズが多い事に気が付きまして、対策を迫られました。ハムの混入はEQの電源ラインと思われ、ミュートSWを動かしてフラットアンプのみの動作や、EQに乾電池を使用した動作ではハムは皆無です。原因としては、1500uFという値がオリジナルより若干少ない事、電源が代用品のため、磁束漏れがRegを貫いているor電流容量が不足している、使用SPが102〜105dBと高能率のため、等考えられます。トランスを純正にしてケミコン容量を増量すればOKと思われますが、とりあえず現行のトランスとケミコンのままで出来る対策を講じてみました。 まずは上の回路にもある通り、1st Regを直流点火するためにLM317Tを追加、そしてgmの少ないEF86の代わりに、5702をMT9pinアダプターソケットに実装して、RegのNF量を増やす事を試してみました。 5702はハイブリッドパワーアンプの初段差動にも使うため、ペア選別をした余りを使用します。選別には、画像・回路図のようなテストベンチを作っておくと便利です。回路はほぼ製作記事に準じた回路ですが、バイアス電圧を、ヒーター回路のバッテリーがフローティングされている事に目をつけて、上手く負電位が出るように接続して、そこから分圧したマイナス電位を使っています。 又、+105V・1st Reg、+100V 2nd Regとも、帰還回路に半固定VRを挿入して、回路の同一化・かつ幅広いバラツキの球に対応出来るようにしました。金田式の球Regは、コレクター出力のインバーテッドダーリントンの場合は、球のgmによって仕上がり電圧が大きく左右されるので、頻繁に球を差し替えるような使用法の場合は、半固定VRを併用するのが便利です。使用したのは1KΩですが、2kΩを使用すれば、EF86と5702のほぼ全てのバラツキに対応できると思います。 (MJ誌04/2月号に登場したダーリントンタイプの球Regを使用すれば改善されるとは思うのですが、記事にもある通り、ショートモードに対応する保護回路が必要です。これは実際に製作した人によると、保護回路がないとキャノンの抜き差し時によく飛ぶそうで、電流検出抵抗の進5.6Ωの入手も困難な現在では、なかなか実用は難しいかもしれません。) 改良の結果は、正直に言うと、1st Regの直流点火の効果も後者の5702も単独では僅かな効果しか得られませんが、併用するとリスニングポイントにて常音音量のVRで、気にならない位のハムノイズにまで減らす事が出来ました。 |

▲TOP ●HOME |

|

|

|

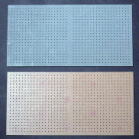

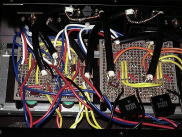

| 個別の使用パーツの中で、ちょっと異色なのが、AT-1仕様のテフロン基盤です。テフロン基盤は昔、Niftyで有志の方が注文して頒布会を開いた事があり、注目していました。音的には、表面の手触りが音に反映していて、ぬめっとした音だ、という悪評もありますが、本当なのかどうか・・・? 今回、発起人?の知人の会社がサンハヤトと取引がある関係で実現したテフロン基盤は、素材に松下R-4737ガラス布基材フッ素樹脂銅張積層板の1.6mm厚を使用して、パターン自体はAT-1とほぼ同一としたものです。金額的には1ロット10枚でプリとパワーが出来てしまうような金額になってしまうので、CP的には非常にコスト高になるのは覚悟の上で製作を知人に依頼しました。 実際に使用した基盤は、オリジナルのAT-1より僅かに厚く、素材が粘り強いのも影響しているのか、割合すっきりとして余分な音が出ない、かつ若干響きが美しいような感じがします。(もちろん、完全な比較条件で聞いた訳ではない官能評価ですので、ご了承を) とりあえず異端のパーツを使用するとすぐに足が出る金田式に使用して、特に違和感のある音にならなかったので成功と思っていますが、他のパーツ程大きな変化が得られる訳ではなく、もしかしたら基盤の固定方法(オリジナルのように1チャンネルづつ小さく切らずに使っています)を、強固にした方が効果があるかもしれません。基盤は、出力レベルの小さいEQと、レベルの大きいFAを、別々に1枚にまとめております。 その他の使用パーツの中で、コンデンサー関係は手持ちの都合でかなりの変更が加えられています。カップリングはSE0.4uF、ATRに使用される0.1uFは、ゼウスのケースマイカにSE33000pFをパラって使っています。ゼウスのマイカは最初期の金田式のプリアンプに使用されておりましたね。そのままではちょっと艶のある甘めの音色がつきますが、昔の記事でスチコンをパラっていたのに習いましてSEをパラると、キレも少し出てきて良い感じになります。(画像では33000pFが宙ぶらりんになっていて恥ずかしいですね)。SE0.4uFを入手するまでは、これをカップリングに使用しておりました。AOCの2.2uFは、たまたま入手したV2A 4.7uFを。AOCの差動FETはカップリングレスALL FETプリでも効きの強さを実感した2SK146/147、半固定VRはN13T、ヒーター関連は昔の回路の時のLM317T×2のままです。メインの基盤は特注のテフロンAT-1です。EQの+100V 2nd-Regには、昔からの定番・V2Aの4端子と0.47uFが鎮座しています。これ厳密には、入力側の0.47uF側が、AC電源を繋げると5Vの耐圧オーバー、乾電池を繋げる場合は20V近くオーバーする勘定になりますが、自己責任の元にえいやっと(^^;; 使っております。(乾電池の場合は内部抵抗の関連もあるので大丈夫、と多少高をくくってます。くれぐれも真似されて事故など起こしませんように・・・) (続きは純正トランスの入手後に・・・ (04/4/12) |

▲TOP ●HOME |

| フラットアンプ定電流部の耐圧不足のために入れていた進33KΩですが、やはりしばらく試聴していると気になって参りました。アンプの音色が、進をATTに使ったときに以前感じた根暗な音色で音場が広がらないのと同じトーンが現れてきているようです。こういう素子固有の音は一度気になりだすと駄目で、何を聴いても音楽が楽しめなくなります。 又、損失もぎりぎりなので、出来れば1〜2Wクラスの抵抗を使いたいと思っていました。 以前、直入さんに「進は22KΩ以上は駄目」、と言われた事がありました。どうも高抵抗の製法に絡む話のようなのですが、詳しくは不明。この話はすっかり忘れていたのですが、先日思い出してスケルトンに変えてみました。33KΩの手持ちが無いので、とりあえず20KΩ+15KΩのシリーズで代用。 すると、今まで鳴っていたのが嘘のように、最初に高圧のトラブル覚悟で組んだ頃の、クリアでキレがあり自然な拡がりを持つ音に戻りました。今まで何をやっていたんだろう・・・_| ̄|○ ご本家がモノラル球プリで進を使われていたので油断していました。 今はまだ以前よりは僅かに荒れている感じもしますが、2個シリーズでなくて33KΩを入手し電源も整備すれば、満足な音を得られるような気がします。 進の抵抗の使い方については、どうも癖を出さない使い方の作法というものがあるようですね。今までよく言われていた信号にシリーズに使わない。NFBには(EQのように必要な所を除き)使わない。それらの他に、電流を流す場所に高抵抗を使わない。という話も必要かもしれません。 とはいうものの、球プリにはまだまだ多数の進の高抵抗が使われています。これらを(出来る範囲で)全てスケルトンにすると更に音質UPになるのでは? という疑問が今度はもたげてきます。これは、過去に行った人がいて、実はあまり良くないとの事。又、福島双羽のスケルトン自体の音質評価も昔から評価がわかれる不思議な抵抗です。激賞する人から使い物にならないとする人まで音質評価はさまざまですが、私は抵抗はアンプに組んでみないと、真の評価は出ない、と思っています。以前MJ誌で単品の抵抗の音質比較をした時に、安い15円の非磁性カーボン抵抗が高級抵抗を抑えてトップに立ったものの、実は音出ししているアンプに大量に使われている抵抗と一緒の銘柄だった、という事があって以来、単品比較に疑問を持っています。 閉話休題・・・で、金田式に使われているスケルトン、今もって真の素性は不確かですが、私が使用して感じる範囲ではスケルトンは固有の音色の色づけが少ないおかげで他の素子の癖が出やすく、アンプに使うにはトータルで出てくる音色に注意しつつバランスよく使う必要がある、といった感じでしょうか。又、金田式以外に使う事も時々ありますが、なかなか思ったように仕上がってくれず、一筋縄ではいかない抵抗です。(04/4/15) |

▲TOP ●HOME |

| その後の球プリの変化ですが、最新大電流FETパワーと組み合わせた時に、ちょっとオフセットの変動が大きいのが気になりましたので、回路図中にあるAOCに使われるN-13T

200Ωを50Ωに変更いたしました。これだけでほぼ満足いくオフセットの変動値にする事が出来ました。AOCに使っているK146(K147)のgmの高さも、安定度に寄与しているようですね。現行品ですとK389が妥当でしょうか。 あと、整流管のWE412Aですが、記事中で言われているように、良い音になるまでしばらく時間がかかりました。エージングが済んだWE412Aは適度な音のキレと(WEらしい?)躍動感が素晴らしいですね。記事中で問題視していた若干のハムは、電源部のケースのシールドを見直す事で解決しました(汗)。今では1500uFで問題なく動作しています。 先日大電流FETパワーと組み合わせて試聴しましたが、FETアンプとTrアンプの時と違って、FETアンプにもTrアンプにも違和感無く混ぜて使えるのが、球プリの良さの一つと思います。はじめての球アンプとして、ラインアンプだけ作るのもお勧めです。(05/03/15) |