| このページは、金田式や自作アンプに関して、役立ちそうなお話や、一見役立たなそうでも実は役立つ話、またはホントに役立たない話(^^;;など、とりとめもなく思いついたらまとめていくページです。間違い等ございましたら、メールにてこっそり(苦笑)教えていただければ幸いです。 | ●HOME |

ランクとロットの話 |

C959の謎 |

偽C959の話 |

東芝とNEC |

謎の2SB506 |

チップとロットの話 |

ランクというと、TrのHfeやFETのIdssランクですね。あとはロットというと製造年代等を特定する手段です。古いTrに関しては意外と知られていないようなので、この機会にまとめてみる事にしました。とりあえず金田ユーザーはNEC石以外は関心が無さそうですので(^^;; 、これに関してまとめてみましょう。NECのホームページのQ&Aでも一般的な詳細は判るのですが、金田式に有用な?情報を織り交ぜてみます。 NECのランク、ロット表記は英字・数字3桁〜5桁で表されます。NECではこの全ての数字を称してロットと言っていて、そちらが正式ですが、便宜上自作アンプでは、末尾につく管理番号をロットと称する事が多いので、ここでは管理番号をロットとして説明する事にします。 1行目=Hfeランク 2行目=製造年(末尾) 3行目=製造月 4行目=社内管理番号(ロット) (但し、ロットが1行目と2行目の間にきているものがたまにあります。NA09だと、NランクAロット70年or80年or・・・の9月製という感じと思われます。5行のTrの場合も1行目と2行目の間に社内管理番号が来るのですが、こちらの詳細は不明です。例えば、P269Cですと、PランクCロット6年9月製、ですね) |

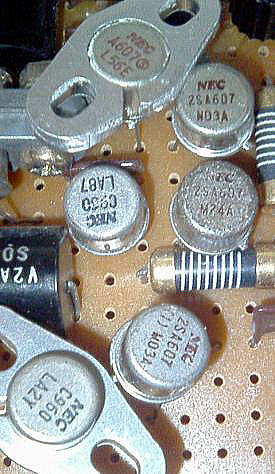

2SD180/188の謎。右の69年製D180はAロットなのに、中のD188は70年製で1stロットだ。D188の低圧選別品と言われているD180の方がロットが進んでいるとは謎ですが、これは私の推測なのですが、1stロットは高耐圧のものが作れなくて、低圧のD180が先行して出荷されたのではないだろうか。つまりD180がAロットに改良されて高圧も作れるようになったので、高圧選別品をD188の1stロットとして出荷したという訳だ。ちなみに、左の72年製D180は、Bロットに進化? している。  これはD188と対になるA627。右はM24。72年製1stロットだ。裏の刻印は無くなっているが封止は青。スタンプはついている。左はM07B。80年製Bロット。封止は白である。この時代まで生産されて、金田式パワーを支えていた事がよく判る。   MHIさんがお持ちの2SD188 M16 裏にはスタンプが無く、サイド刻印がある。D188は71年頃にスタンプから刻印が移った事が判る。但し、画像のは定番のTではなく6だ。イレギュラーという訳ではあるが、社内リマークなのか、切替時のゴタゴタのせいなのかは不明。 |

●TOP ●HOME |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Hfeランクは、(D・E・F・G・H、J・K・L・M・N、 P・Q・R・S・Tという風に表されまして、Hfeの大きさが 大 J→N 小 大 P→T 小 という感じで振り分けられます。IやOは、1や0と区別がつかないので、使われないようです。J→NとP→Tの使い分けはちょっと不明で、例えば2SC1161でPランクがあったり、D217でEランクが存在したりしています(PランクはもちろんHfeが大きい)。また、P〜Tの全部が使われる訳でもないようです。NECによればHfeランク表記は、石ごとにデータシートを見ろ、とされていますので、詳しくはNECの詳細なデータシートがあれは判ると思うのですが、今となっては古石のデータシートの発掘は難しそうですね。 このHfeランクはメーカーが違うと表記は当然違い、東芝ではR・O・Y・GR・BL・Vとなっています。 2行目の製造年は、より古い石を探す手段として有効な手段です。金田CAN石は、大抵60年代末〜70年代末ですので、製造年と外観の特徴を組み合わせる事で、製造年の特定がおおよそ推測つきます。 3行目の製造月については、1〜9まではそのまま。10月はX、11月はY、12月はZです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

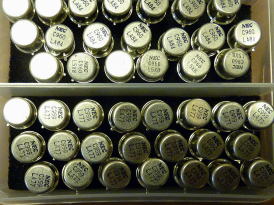

| 4行目の社内管理番号については、NECは非公開、との事。但し、年月が経つにつれて、A〜Eとつけられる事、数字が変わると特性や音質に変化が現れる事が多い事から、(前述の通り)この数字も通称「ロット」と言う事があります。 ロットについては、最初に生産される石は無記名の3桁なので、その石を1stロット(いわゆる初期ロット)とし、改良やなにがしかの変更があるたびに、A、B、C、D、Eとなっていきます。この改良(改悪?)によって特性が変化するようで、最低限Hfe、出来ればロットを揃えた方がよい、という訳ですね。 手持ちのCAN石でロットの変化が大きいのが2SD188やD73、手持ちには前者はEロット、後者はHロットまできています。選別低圧品と思われていたD180ですが、70年製のD188が初期ロットなのに対して、69年製のD180がAロットだったりと、乖離がみられます。選別方法の変更でロットを変えたのか?ちょっと不明です。 金田石の最高峰、D218も手持ちには裏の刻印つきの71年製がいくつかありますが、残念ながらAロットです。以前オークションで70年製の初期ロットをみかけましたが、製造年を考えると、D180/D188もD218も、初期ロットは世の中にはあまり数は残ってはいないでしょう。 対して、初期ロットが長く続いたのが2SD388。何と79年製まで初期ロットです。この石も今までかなり見てきましたが、厳密な意味のAロット以降は見かけたことは無く、いきなり改良?型のD388Aに移行しているようです。型番の末尾にAがつくのは、大幅な仕様変更があったしるしのようで、音質から考えても製法が変更されたというのは本当のようですね。 ただ、真空管と違って回路の影響の方が音質に与える影響が高いですから、あまりロットに一喜一憂せずに音楽を楽しみたいものです。(あまり説得力無し? ) |

2SC1161。右はロットL2Z 72年製1stロットLランク。裏に刻印あり。スタンプ無し。封止の色は白。これだけが裏側に○が無いのにも注目。中はP43 74年製Pランク。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

次は対のA653。右はM2Z。全く同じ製造月の、上の72年製と違って、裏には刻印が無い。A653には刻印物が無いのだろうか? あっても極めて少ないだろう。左はM4X。手元には低圧品のA652も含めて8個程度あるが、全て72年〜74年物で1stロットだ。A649と一緒で極めて生産期間が短いのが判る。裏側の封止は全て白。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

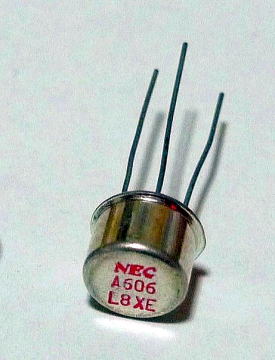

| その他外見での見分け方 1 型番表記が2SA〜ではなくA606等になっている(これはA606クラスでは78年頃から、TO-3クラスでは79年〜80年頃以降の製造Trがあてはまる。但し石によってばらつきあり。又数字が4桁のTO-66石(C1161等)は、最初からC1161、と表記されているようだ) 又、通工用のSマークが型番の隣に来ると、古い石でもA606と表記になる。 2 ロゴや型番の字体。60年代〜70年までは若干数字の字体が細い。又、この時代の石は、ロットに6と9の数字が入ると、間違えないようにアンダーラインが入るのが特徴。又、全ての時代にあてはまるが、Dロットが見当たらないのも、Oと間違うのを避けるためかもしれない。 また、70年代後半〜80年代にも字体の細い石が現れる。こちらには社内リマークの可能性があるのだが、実際には音を聴いて判断するしかないと思う。 3 TO-3・TO-66のTrの足の近くにB、Eの刻印がある(70〜72年を境に、徐々に刻印が省略される)。 4 Trの足の封止の樹脂の色で区別する TO-3、TO-66石は71年頃までは青。その後白になるが、TO-66石は72〜74年に一時的に黒色になっているものがある。A606クラスの石は黒→白→黒→白となっていたり石によって違っていたりと、はっきりしない。研究中(^^;; (10/11/03 注 izuさんによりますと、初期Trは青、74年前後から白、その後82年頃まで白茶、それ以降黒との事ですが、手持ちに2SC959のフル表記で黒の封止の物もあり、ちょっと保留・・・) という訳で、裏の刻印や字体等での見分け方は、古いTrの証ではありますが、必ずしも初期ロットという訳ではありません。又、移行のタイミングもまちまちだったらしく、71年製で裏に刻印が無いD322とか、72年製で裏の刻印入りC1161とかが手持ちにあります。 今のところあまり役立ってはいなさそうな外見での判別法ですが、今後(あまり考えたく無い事ですが)金田石が高騰しつづけた場合、リマークによるニセ石が現れた場合に、ロット・製造年と外見から推測して本物を見抜くのに役立つ事があるかもしれません。 知人には、バラシて電子顕微鏡で組成を調べる人がいます。ここまでできれば大したものです。 |

izuさんから頂いた画像から2SD180/188のイレギュラー品をいくつか。画像下はちょっとみにくいですが、L58Dロット。ランクではDを使わないと書きましたが、ロットではDは使われるんですね。初めて拝見いたしました。 上から3個目は初期のD180ですが、ベースがニッケルメッキされています。当方の他の石にもいくつか画像がありますが、青封止の石の中で割と多くみられます。 画像左上はLA19ロットのD180ですが、封止の色は白茶(肌色?) ロットとロゴは初期の石っぽいですが、裏側はそうでもない。 サイドに刻印があれば71年製、そうでなければ81年製と判別がつきます。 |

●TOP ●HOME |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| スタンプとサイドの刻印での製造時期の判別法 ここのページで殆ど触れていなかった事柄で、実は知る人ぞ知る内容に、石の裏側に押されるスタンプと、サイドに打たれる刻印で石の素性が判るというものがあります。 このスタンプとサイド刻印に関しましては、資料らしい資料が全くありませんでしたので、今まで手付かずだったのですが、多くの方からの情報である程度の精度での確かさが得られましたのでここに公開いたします。 NECの古いTO3石とTO66石には詳細不明のスタンプが押されている物があります。これは今でも用途は謎なのですが、私は型名のシルク印刷をするまでの間に、石の素性が判るように押しておく在庫管理用のスタンプではないかと以前から思っております。 このスタンプ、60年代の(TO3・TO66)石には全て入っておりまして、70年〜73年の間に徐々に石の頭のサイドに刻印を打ち込むやり方に変わっていきます。(スタンプとサイド刻印には互換性は無い。また、同じ銘柄の石で、サイド刻印より遅い時代にスタンプが入るような、切替時期が混ざったり入れ替わってる例は無く、例外なく綺麗にスタンプからサイド刻印に入れ替わるようです) また、サイド刻印にはC3とかBZとか2桁の刻印がある物が時々あります。この場合、右の桁は製造時期を示しているのではないか、とのご指摘を頂きました。確かに右の桁の表記方法は、ロット番号の月表示の使い方(10月はX、11月はY、12月はZ)に倣っていると思われるので、恐らく製造時期ではないかと思います。但し、1桁表示の物が大多数ですので、何故1桁と2桁の物があるのかはよく判りません。何らかの在庫管理の理由で、一定期間ストックする必要があるロットに、製造時期を示す刻印を振ったのでしょうか? このサイドの刻印は77年まで続きますが、78年半ばあたりから打たれなくなります。つまり、スタンプもサイド刻印も無い石は、それ年より後の製造という事になります(イレギュラーの例はいくつかあり)。 また、サイド刻印は、東芝パッケージや裏がだるま模様の石のような外様石(製造がNECでないと思われる石)、2SB600/2SD555のような普通とちょっと形が違う石には打たれていません。 このスタンプ・サイド刻印は、シルク印刷がかすれた石の銘柄チェックや、2SA627のような製造時期が長くてロットのバリエーションが少ない石の製造時期の特定に威力を発揮するほか、まれに起こるNEC社内リマーク品の発見には欠かせないものです。 但し、TO66石のスタンプ、サイド刻印に関しては、右の例でも判るとおりいろいろな刻印が打たれていて、正直型番を特定するのは難しいです。製造過程が他の石と違うのかとも思うが、理由は不明です。 主な銘柄のスタンプ例

主な銘柄のサイド刻印例

上はMHIさんお持ちの2SA649/2SD218の元箱。10個入りだ。   MHIさんお持ちの2SD218 M13A 。当方の手持ちのD218 M17Aがサイド刻印だったので、丁度切り替わる寸前の物のようだ。ア〜ウのスタンプは私の手持ちの中にもあります。意味は不明ですが、10〜12月を示す、X Y Zの代わりかもしれません。 |

初期のゲルマパワートランジスタのスタンプの例。2SB249の89ロット(1958年9月?)と、94ロット(1959年4月?) 89ロットの方のスタンプがSK92とSK71R、94ロットの方がFK43となっている。 詳細は不明だか、金田石の時代のスタンプとは互換が無い事だけは判る。いつの時代に切り替わったのかも不明。  スタンプとサイド刻印のイレギュラーの例。 左から2SD150 F89(何も無し)、D154 HA0X (裏に6のスタンプ)、D254 JA0Z (裏にアのスタンプ)、同HA0Y(スタンプもサイド刻印も無し)、D255 NA08(5のスタンプがあるが何も無しのも存在する)、同FA2X(サイドに9の刻印。但し製造月によっては4 5 9 無し、と一定しない)。また、MHIさんの手持ちには、D150 H9ZにWのスタンプ、D155 HA1Xに刻印Xがあるとの事です。 といった結果で、このTO66石ファミリーは、どういう基準でスタンプと刻印を使っているのか外見からはちと不明なので、左の表からは外しました。  続いて、A613のスタンプとサイド刻印の有無の例。 右2個はL07で7のスタンプあり。中はK0Zで7のスタンプあり。左はN02でスタンプ、サイド刻印無し(表面の状態が少し悪いので、単に消えただけ? )。 その他の手持ちでは、L07で5のスタンプの物があり、MHIさんからのご報告では、L05で5のスタンプありの石、L01 L02 L03 L0Zで何も無しの石がある、とのご報告がありました。また、2SA614ではL09に6のスタンプ、A616のN1Y H17 H18に何も無しの例もあるとの事で、こちらもあまり年代や種別の特定には役立たなさそうです。 これらの初期のEMe-TO66石は、2SC1161のご先祖様のようなもの。音質も非常によく似ていると思う。耐圧の許す限りレギュレーターやドライバー段、ミニパワーアンプ、ヘッドフォンアンプ等に活用したいものだ。但し一部足の間隔が広いものがあるので、放熱器に取り付け時はご注意を     MHIさんお持ちの2SC1160 L18 同じロットの筈が片方はスタンプがX7 もう片方は刻印がS6。その他、2SC1160のL16 L17にスタンプX6が、L17とL18にスタンプX7が、L18に刻印S6が、L37に刻印Z6があり、2SC1161のM2Zに刻印Z1、M52BとK47Bは何も無し、P3Xに刻印C8、C9、L38Bに刻印C8があるそうです。2SC1161に関しては使用頻度が高い石なので、素性の特定をしたかったのですが、ちょっと難しそうなのが残念です。  MHIさんお持ちの初期ロットの2SD218。70年製初期ロットで、裏側にWのスタンプがある。   同じくMHIさんお持ちの2SA649 M15 裏側のスタンプが2Wの物とWの物がある。2WはW2の打ち間違い? それとも、2もWも単独のスタンプが押されているものが存在している事から推測すると、丁度切り替える過渡期で両方とも押した? うちにあるものは2のスタンプしか無いので、どちらが主流でどちらがイレギュラーなのかはもう少しサンプルが無いと確定は難しそうです。 |

●TOP ●HOME |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

これは最初期のEMe・Tr、2SB506。1stロットはケースがゲルマTr時代と同じ物を使っていた。金メッキと高周波用?の封止部が特徴的。ロットはN38とK44。  2SB506のペアである2SD73/74。このペアはNECとしては最初の本格的なシリコンパワーTrでありながら、アンプにはあまり使用例は無いようだ。だか、ftは20MHzと当時のこのクラスの石としては高い方で、産業用に重宝される事になる。右のロットはK23H 82年製。AロットのD74を聴いたが、NEC石としても音色はかなり濃い方で、若干横の音場の広がりは狭いものの、充実感のある音を楽しめた。昔、右のHロットとB506のCロットでGOA電池パワーで聴いた時は全くまともな音にならなかったので、これは意外だった。この石も初期のロットは飛び易いので、調整時にはご注意を。  金田石の最高峰とされるA649-D218。手持ちが少ないので製作中のもので失礼。A649の右側は1stロットのM0Z 70年製だ。裏の刻印・青の封止、2のスタンプ、と初期Trの特徴を持っている。左はちょっと見づらいからL33A(もしくはL38A)と判別出来る。右のD218はM17A、71年製Aロットだ。裏の刻印・封止は初期Trだが、スタンプは無くサイドにWの刻印がある。 A649は以前は結構持っていたのだが、大部分が友人の手に渡ってしまった。今ではSP-10MK1のドライブ石として活躍中。うちの手元で眠りつづけるよりは有益かも。  続いてD217/218の様々なCロット。 左の2つはユーザーにおなじみなD218 L96Cと、D217 L6YC。後者は何と90年代末まで秋葉の某店で売られていた事でも有名でしょう。 残りはK5XC E52C E58C E5YC E65C L66C Cロットに関しては、D188の高圧選別品だ、という話や、蛍光灯の安定器から出てきた、という話を聞きます。ただ、試聴してみる限りでは、D217/218のCロットとD188のEロットやD388とでは、やはり音質がバランスよく音場や躍動感でD217/218が差がつけるので、Cロットでも価値は高い、と思っています。 但し同じCロットでも、サイド刻印が廃止された77年製以降のものは、社内リマークされても外見では判別がつきにくいので、D218のリマークの話は、その時代のリマークされたCロットを購入して音質の違いに気づいた人が、話を広めたのかもしれません。初心者の方はサイド刻印を見た上で購入されるのが良いかと思います。 ところで、D217/D218のCロットと、D180/188の初期ロットとの音質比較は? 残念ながら手持ちの初期D180/188は、完対にするだけの数がありません・・・。D217を使う際の注意点は耐圧。Vcboこそ120Vですが、Vceoが80Vですので、±40V以上の電源環境だと、フルスイング時にとんでしまいます。   画像上は非常灯の中から出てきた2SD217 (izuさん提供)。噂は本当なのですね。ジャンク漁りしたくなりました(10/11/08 注) |

上の画像は、Ksさんから頂きました、2SB506 M59Zの画像です。74年代まで金足の古いパッケージで生産されていたB506ですが、75年には一般的なパッケージに切り替わるようですね。耐久限度が来た古い金型が廃棄されて新しいパッケージに切り替わり・・・っとサイドの刻印に注目。Cの刻印は2SA649だった筈・・・。 これは本当に中身は2SA649なのでしょうか。それとも刻印のイレギュラー? 何らかの理由でパッケージだけA649を流用された? 音を聴けないのでこの石の中身が本当に2SA649なのか私にはちょっと判りませんが、仮に中身が本物の2SA649だったという前提での推測の話として以下のシナリオを考えてみました(^^;;。 2SA649は、現存する石のロットから推測すると、恐らく73〜74年頃までに製造中止された筈。ところが2SB506も金型廃棄の関係で同時期に製造中止にされる筈が、産業用石として需要が高いため、そちらは継続生産される事に決定。とはいうものの、金型の関係でそのまま作るのも難しいので、製造中止予定だった2SA649のラインをそのまま使って、2SB506として売る事にした・・・。 実際はサイド刻印で容易に判別出来る75〜76年頃のサンプルをもっと集めてみないと本当かどうか判りません。ただ、傍証として、一部のファンの中に、2SB506/2SD73を、A649/D218並に珍重するユーザーが以前から存在する、という例があります。もしかしたらそのファンの方は、このリマークされた2SB506/D73の音を聴いていたのかもしれませんね。 但し、後期(77年以降)のサイド刻印の無いタイプの中からそのA649/D218をリマークした2SB506/D73石を探すのはお薦め出来ません。左の2SD73 K23Hロットのように、一体この石の中味はなんなんだ? っていう残念物を引く可能性が高いです(苦笑)  2SD322。実はD322/323は、A648/A649の最初のペアとして発表された石。当時のMJには、安井氏のこのペアでのアンプ作例がある。製法は三重拡散メサ。どうして製法が違うこの石がペアとされたのか経緯は不明だが、規格がD217/218の上位互換っぽいので、製造数が足りない同石の代わりにされたのか・・・。音に厚みがある金田石なNEC石とは全く違い、厚みが薄く線の細い、いかにも三重拡散(正確には三重拡散メサ)、といった音だ。ただ、クリアで整った音場、バランス的に若干カマボコ型で少々古い音だが意外に情報量はあるようにも感じる音で、一時期探し集めた事があった。71年製なのに、裏に刻印は無い。私以外で使った人の話では、結構非弱な石で、電池アンプで鳴らす方が良いとの事。 |

●TOP ●HOME |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ●TOP ●HOME |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

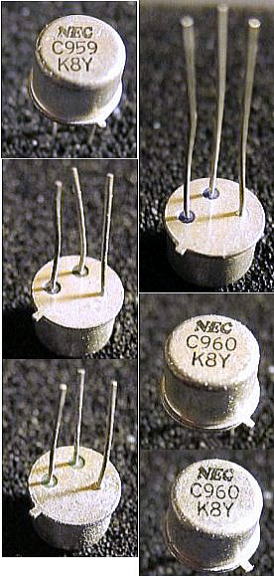

C959の4形態。これに関してはkontonさんのサイトの方が詳しいので、そちらもご参照を・・・。それによると、69年〜70年製が1stロットと判る。右はLA15 71年製Aロットだ。裏の封止は白。その次はLA34 73年製。封止の色は黒に変わっている。そしてLA65。封止の色は白だ。通工用は白にしろ、となっているのだろうか? 同時期の一般品C959が無いので、ちと不明。一番左がK81B 78年製と思う。この時代から字体がちょっと細い。 右は、A607-C960いろいろ。基板の上の石に撮影のため少し追加した A607が古い順からM03A(70年製Aロット)、M24A(72年製Aロット)、L56E(75年製Eロット)。音的には、A606/A607は1st〜Eロットまでは旧ロットとされる。今までの石を良く見ると、76年あたりを境に、音質的に旧ロット石と新ロット石とに分けても良いようにも思える。この年に、トランジスタの生産方法全体に関して、大幅な合理化か何かがあったのだろうか。 M03Aの横の(1)というのがちと不明だが、どうも古い時代のSマーク、という事らしい。封止の色はこの中では、L56Eが白で、あとは黒。kontonさんの情報とあわせると、C959と同じように古い順から白・黒・白・黒、となるようだ。 最後にC960、LA87を78年製Aロットとすると、下のLA2Yは何?。72年製としては、字体が新しく、細い。82年製Aロット?。でも封止は白だ。 その後、2SC959・2SC960だけに存在するLA**表記のロットの謎を追って、ここ数年オークションに出品されるTrのロット番号をずっと追っていまして、ある程度の推測が成り立ってきましたのでご報告します。 結論から書きますと、2SC959・960のAロットは、70年代〜80年代にかけて、広く存在し、あまり年代の特定には役立たない、という事です。

上のロット表記は、採取したサンプル画像からの例です。 75年代以降、型番表記がフル表示では無く、短縮表示になり、Eロット・Fロット(A607はEまで)となり、2SCの方は、LA**表記のものの他に、L**B表記のBロットが現れ、混在する形となります。 ですから、C960 LA15という石を見て、今まで71年製のAロット・旧ロットだ、と思っていると、実は81年製の新ロットだった、という事になってしまうのです。C959 C960を購入の際は、十分にご注意下さい。 その他の石は、型名がフル表記のものは旧ロットでよいと思いますが、問題は過渡期の74〜75年の石ですね。最終生産ロットの85年と表記が一緒で区別がつかないのです。裏側の封止の色で判別がつくかとも思うんですが、ちょっと情報不足。外見の古さか、音で判断するしかないようです。 (10/11/03 注 izuさんによりますと、10年経って重複するロットは、外見で判るように、何らかの違いをつけているそうです。シルクの色、封止の色、ロゴ、ロット表記等・・・ 但しNECで公開した情報ではないので、違いは購入者が判断するしかなさそう・・・) (09/01/12 了)   |

先月更新のあと、早速tetsuさんから、お宝画像が多数届きました。ありがとうござます。 一番上は、2SA606 M35Bロットと、A606 M49Cロットです。初めてA606のBロット・Cロットを見ました。 これで、空白の73年、74年が埋まりましたね。画像2枚目はA607 L42Eロットです。 2SA606等のフル表記のものの一番新しいものを探していたのですが、(A606に関しては)73年の5月期が今のところ一番新しいようです。 という事は、それ以降の石は短縮表示という訳で、画像3枚目のC959 K35Bなどは、新しいものなのか古いものなのかちょっと不明になってきます。実はA606/A607に関しては、シルク印刷が赤黒いのが旧石、鮮やかなのは新石という見分け方(但し、やはり境界線部分の製造年月日と音質との境目が一致するかは確認不足です)もあるのですが、C959/960に関しては今のところ判別がつかないので、試聴で確かめるしかなさそうです。(黒い封止なので新しい83年ロットの可能性はありますね) とすると、画像4枚目は81年製と判別がつくのですが、問題はEロットという事。EロットとFロットというのは、並立して存在していたのでしょうか?? 左のサンプルを見ると、どうも少数ながら、Eロットもどうも2SC959/960族のAロットと同じく遍在し、年代の特定の決め手にはならない気がしてきました。 ふと思って手持ちを掘り出してみたところ出てきたのが左の2つの石。左の石は73年9月ロット。ここまで旧表示とすると、上のK35Bは83年製の確率が高まります。 右ののっぺらぼうは昔、秋葉の某店でA606相当、という名目で安く売られていたので覚えている方もおられるかもしれません。音は普通にA606でした。どういうルートでこういう石が流出するのが不思議なのが、秋葉原の奥が深いところでしょうか・・・。(09/02/08 了) |

●TOP ●HOME |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

先日、S県のKさんからお問い合わせがありまして、そういえばこちらであまり詳しくは触れていなかったなぁ、という事で、2SC959のPランクの事で少し解説を・・・ といっても、通常使われるランク(A606/C959なら、J-K-L-M-N)と違う、Pランクで表示される理由は今だ不明なのですが(^^;; Pランクは新ロットになってから、たびたび顔を出しているようです。測定しても普通に高Hfeな石ですので、安心して使用できます。 画像上はKさんの82年Aロット。80年〜82年までの数十個のAロットの画像(PA06 PA1X PA1Y PA26)を頂きました。 下は私が所有している75年Bロット。 上で記載したAロットの謎について、複数トランジスタの製造工場があって、その違いがロットに反映しているのではないか、という推測を最近しておりまして、微妙な印刷ロゴの違いからも何か判らないかと、にらめっこしてみましたが、近いロットは印字も似ている、以外のことはあまり判りませんでした(^^;; (09/02/17) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 以前、知人のFさんから、国内の半導体の商社を通じて入手した2SC959がどうもおかしい、と画像つきでメールを頂きました。許諾を頂きましたので、画像等の詳細をUPしたいと思います。 元箱は如何にも本物っぽい雰囲気で、中味も形だけは本物そっくりのTC-5形状。但しロゴが新ロゴで、ロットが詳細不明の数字の羅列。封止の色はNECでは見たことがない緑です。 NECが新ロゴになるのは1992年ですから、それ以降のものというのは確定ですが、果てそれ以降にC959が生産されたのかどうか・・・ 不明のロットですが、丁度同時期にメールを頂いたizuさんによりますと、インテルかモトローラー等アメリカのロット表記ではないかとの事。つまり2001年26週のロットという事ですね。 どうも偽物臭いという話をしていたのですが、先日Fさんから連絡が来まして、NECに調べてもらったら、やはり偽物だったとの事でした。商社にも返品出来たとの事で一段落。 最近のリマーク品は手がこんでいますねぇ。ヤフオクにも微妙なのがいくつか出ていましたね。 但し、新ロゴの物が全て偽物かといいますと、実は微妙なようでして、izuさんによりますと、2SA606は1992年まで保守品として受注生産されたとの事で、もしかすると新ロゴのC959も存在するかもしれません・・・。   |

(10/11/03) |

●TOP ●HOME |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

いつもお世話になっているksさんからも画像を頂きました。ありがとうございます。 左上は珍しい古い元箱。2SC960/LA84が入ってました。左中と右はC959/MA6Z 微妙にロットの印刷が後付けっぽいのがお判りになるでしょうか。(10/11/29) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

リマーク(リプリント)品の疑い例。 2SC1161Aは、88年版規格表によると、2SA653Aの規格が載っていて、C1161Aのコンプリという記載を発見しました。詳細を見ると特性が向上してるがメサ型ではなくなっている。A613〜615と同じエピタキシャル型との事で、同等の音は出そうです。 ただ、字体の細さと汚さに関しては、どうもリマークを疑わざるを得ない出来です。特別選別品として急遽より分けられたので、プリントが汚くなった、という見方も出来るかもしれない。サイドの刻印があれば、他の石のリマークだと判別がつくのだが、76年製なのに残念ながら無い。実は86年製? 真相は闇の中だ。 似たような例では、秋葉で出回った謎のNB(ノンブランド)2N5465がある。この石は、耐圧とIdssによって、2N5460〜5465の6種に分かれる石で、Idss=4mAの2N5465など規格表では存在しないのだが、市場には汚いプリントのIdss=4mAの石がごろごろ現れた。謎の石なのだが、意外に音は悪くない。当時の説明ではSGSトムソン(現・STマイクロ)製との事だったが・・・。これも今考えると、同一品種でIdssの小さい選別品、2N5463か耐圧の低い5460を、在庫を持つディーラーがリマークした、と考えると自然だ。5463は耐圧60VだからNo.139パワーで使っても問題無いが、5460に当たると耐圧不足でトラブルを引き起こすという訳だ。 現在でも耐圧の低い5460〜5462のシリーズはサードパーティー製が現行品のようで、モトローラー、ONセミ、フェアチャイルド製が入手出来る事がある。但し、これらを入手してリマークしようなどと不埒な事は考えないように・・・(苦笑)  (10/11/15 注) izuさんから、2SA653A/ 2SC1161Aの画像を頂きました。こちらの2SC1161Aの方が、シルクプリントには安心感があります。NECのロゴが大きかったり小さかったり、A653が短縮表記だったり、バリエーションがありますね。サイドの刻印がAやZ以外を打たれているかどうかを確認してみたい気がします。  上のC959は、T.Mさんから頂いたC959のサンプル画像です。 これだけ偏ったプリントは、後期のD188とかではたまに見かけますが、C959では初めてみました。 ロゴや字体は一見すると問題なく、もしかしたら本物か? と思うものの、右下の方に僅かな字体のずれが、リマーク物では?との疑惑を生みます。最終的には音で判断するしかないかもしれませんが、リスクを考えると、個人輸入しづらいサンプルですね。 |

(10/11/15 注) izuさんからいただき物のロット表記がイレギュラーな画像の例。上の2SA627と2SD297のC、2SC1008のDのロット表記文字はスタンプ印刷っぽいです。特にマランツA627は全部スタンプっぽいですね。2SD78は、Cだけ小さいです。緊急の出荷、少ロットの出荷時はこういう印刷になるのでしょうか。 2SC1161 (P3XとP3Y)はNECのロゴの大きさが違います。特にP3Yの方は、今入手したら、本物かどうか疑ってしまいそうです(汗)  D188のプリント例。左のM01E(80年製)は2SD188。右のL94Eはプリント表記がD188だ。80年製が2SD188だから右は89年製? これはSマークを入れるために表記が短くなったのだろう。という事は79年製だ。Sマークの意味は、kontonさんのサイトによればNTT(電電公社)の通工用(通信工業規格)を示すマークとの事。もしかしたら、NTTに限らず、大口の特定メーカー向け納入品にはこのマークがついているのかもしれません。Sだからスペシャルロット? 中のM31E(83年製)は他の石のとプリントの特徴が違い、細くて小さい記載になっている。izuさんによると、こういう表記の石が社内リマークの可能性がある石らしいのですが、この時代の石に関しては、最終的には音で判断するしかないのではと思います。 |

●TOP ●HOME |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

(11/01/21 注) 先日ともさんから投稿を頂きまして、この写真(上、左)の2SC960の素性が良くわからないので、調べて欲しいとの事、画像を拝見してみますと、確かにロット番号が妙。68年製ではありえないとして、78年か88年製? 購入は10数年前との事で、少なくても98年よりは前のようですが、この時代は画像のような初期ロットは存在しない筈。NECのロゴは普通ですが、英数字のフォントは微妙に違和感が・・・。 リマーク品のようにも見えますが、その当時(90年代半ば)は、まだ流通在庫が残っていたので、NECロゴをパクったような粗悪な中華リマークは少なかったと思います。 可能性としては88年頃に出たNEC自身のセルフリマークがありますが、中味はどんな石なのか・・・。試聴してみないと何ともいえないですね。何方か同じ物を見たことがある方はご一報頂けましたら嬉しいです。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

(11/4/12 注) その後2SC959/2SC960のK8Yについて、いとわんさんから投稿を頂きました。 台北の半導体店で購入した品との事なのですが、画像左上から封止の色が青、黒、白と3種類存在しています。 青い封止のものは足長、他の足は短いとの事です。 音は聴いていないとはいえ、あきらかに偽物リマーク臭いですねぇ。 おまけで上の2SC959 M96Bも頂きました。一見すると表側はシルク印刷がちょっと崩れた2SC959ですが、裏側が金メッキの豪華仕様。 これ、別の意味でどんな音がするか興味あります。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2SB541/2SD388の 私も一度、テクニクスのプリメインアンプの中でみかけたきりなのですが、今回izuさんから改めて画像を頂きましたので、UPいたします。 右の画像がそうなのですが、これ、全く上のNECの2SB539/2SD287と一緒のパッケージですね。画像で判ることはロットが結構古い事。73年製です。B541/D388はその後もA無しの石が出ていますから、改良型という訳ではないというのが判ります。 音はizuさんによると良いのだそうですが、私は試聴した事がないので判りません。何方か入手されましたらインプレッションをお聞かせ下さい(^^) ちなみに東芝の2SB557/2SD547の規格が何故かVCO以外は2SB541/2SD338と一緒、とksさんから情報を頂きました。東芝パッケージの2SB541/2SD388は実はその東芝石の公式リマーク品かもしれません。   |

NECが何故東芝が使っているパッケージで石を出しているのか、資料が殆ど無いので不明ですが、izuさんがお持ちの左の石(kontonさんの資料館にも同じ石の画像が載っていますね)を見ると、若干の推測が成り立ってきます。 TECというメーカーは現・東芝テック、当時は東京電気株式会社という名称でしたが、この石はそこで出されたセカンドソース品のようです。東芝系の会社が何故NECの石を出したのかは定かではありませんが、NECで出たこの(東芝)パッケージの石が73〜75年頃に集中している事、73年当時コンピュータ業界の再編で、NECと東芝が1つのグループとしてIBMの対抗機を作った(Wikipediaより)との事なので、子会社を通じた交流があったのかもしれません。もしかしたら、2SB539/2SD287や、同じパッケージの2SK70/2SK20も、TECで委託生産していたのかもしれません。 東芝でV-FETとは奇異に感じるかもしれませんが、無線と実験75年2月号に、Aurex SB-620というV-FET試作プリメインが紹介されています。石はハウスナンバーのS1347/S1378(典型的な東芝パッケージ) ドライブV-FETはS1348となっているのですが、実際に発売されたSB-620にはV-FETは載ってなくて、その夏には突然NECからV-FETの石が発売、そしてすぐに生産中止という経過を辿りました(以前某所でチラ書きしたので覚えておられる方もいらっしゃるかも)。この経緯の詳細も全く不明なのですが、何らかの事情で東芝で出せなくなってNECが委託で在庫を発売した、なんて想像するのは面白いですね。(10/11/04) |

●TOP ●HOME |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

左の2SD338はR65、右はQ93。サイドの刻印が無いので79年製だと判る。この時代まで1stロットとは恐れ入る。音も他の石のようにロットが煩雑でない分、安定しているかも。但し、2SC960の件で書いたが、ロットの違いを数字として記載していないだけかもしれず、全ての石が安定しているかは定かではない。D388Aの見分け方は単純で、裏側の模様がひょうたん型ならD388A。リマークされてもすぐ判る。但し、これも万能ではなく、一度上の画像と裏側が同一のD388Aを1度見た事がある。 音質はNECの他のEMeと同じ分厚い音質なのだが、CQ出版社の規格表では、下のD322と同じ三重拡散メサ、とされている。上の経緯でも触れたが、B541/D388のNEC版は実はエピタキシャルメサ石で、CQ出版社が記載している規格は実は2SB557/2SD547、又はそれのリマークしたNEC石のものではないか、と疑っているのだが、どの資料も今のところは黙して語らない・・・ |

(10/11/22 注) 上はMHIさんから頂いた2SB541の画像です。形はNECですが、ロゴが細め。izuさんによると、NEC自身がA627をリマークして出したものだろうとの事ですが、以前後期CロットD218はD188の社内リマークだ、との説を聞いたことがあるので、あり得るのかなという気もします。 耐圧や定格等ある程度のパラメータを満たしていれば別の型番名乗ってもいい訳なので、製造段階で規格が大きいものを選別したのかもしれません。 79年製のため、この石は残念ながらサイド刻印での型名の判別は出来ませんが、B541/D388に関しては、イレギュラーというか、他の石と違って78年頃までサイドに刻印がある物が含まれるそうで、刻印無しに切り替わるタイミングも曖昧との事です。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

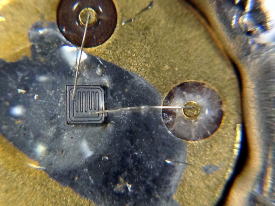

最近金田式は全面的にSiC素子に移行しておりますが、まだまだ手持ちの古のトランジスタを活用する余地はあるのではと、トグロを巻きつつパーツ整理をいそしんでいたところ、当方のHPに、T.Iさんからとんでもない投稿を頂きました。曰く、メサ型トランジスタのハズの石が、プレーナーであったと…… 詳細な解説とともに、画像の掲載のご許可を頂きましたので、以下転載しつつ、この問題を考えてみたいと思います。 メールを頂きましたT.Iさんは、アナログICを設計したご経験がおありで、チップ正面の写真から基本的な構造を読み取ることが出来る方です。ロット番号の違いによる音の違いを客観的に出来ないかと、Trを割腹し、チップの写真を撮影したところ、面白い事が判明したとの事です。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

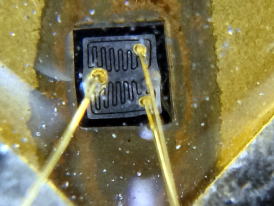

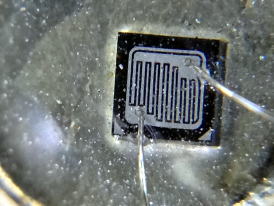

| まずは画像上が、2SA606 L21E そして、画像右が、2SA606 P3YFです。この画像をみると、どちらのチップもプレーナー型であることがすぐにわかります。 メサ型とプレーナー型の見分け方ですが、メサ型は、メサエッチ(※注 メサエッチング法)の特徴として、黒い縁がチップの周囲に広がっていること、そしてプレーナー型は外周にコレクターに繋がってる独立したアルミパターンが存在する点だそうです。 この点この2つのチップはどちらも、プレーナー型の形状になっております。 また、この2つのチップは、パターン電極がEロットではアルミですが、Fロットでは金色に見えています。では、Fロットの電極が金かというと、そうではないようです。 写真をよく見ると、ボンディング部(ワイヤーの接続部)がアルミ色になっています。この部分がきれいな四角をしていることから、電極層の上にパッシベーション層(※注 一種の絶縁膜。シリコン酸化膜や窒化膜など)があり、その膜の色か、あるいはその膜厚の関係から金色に見えるのではないかと思われます。また、Eロットのチップは、パッシベーション層の代わりにシリコーンで保護されています。 |

それでは、2SA606はどこまでが1stロットと呼んでいいのでしょうか。B〜Dまでのロットの石を見たことが無いので詳細は不明ですが、この構造ですと、EロットとFロットの音質の差は無視できるレベルと思われます。 ※注 1973年度はまだAロットが生産されているのが判っていますので、L21Eは82年1月製、P3YFは83年11月製という事になります。個人的にはEロットが、メサですらないという事に衝撃を受けました。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

続いて画像左は2SC959 PA17、下の写真は2SC959 K5XBです。 上でも少し解説しましたが、左の画像を見ると大きな台形型の黒枠の中にチップがある、メサ型の特徴がよくわかると思います。 また、ジャンクションが露出しているため、防湿ためにシリコーンで覆われているのもメサ型の特徴です。チップがいびつに見えるのは、シリコーンの半球による屈折率の影響です。 このAロットの写真をよく見ると、ボンディングワイヤーがアルミになっております。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 昔のトランジスタは、ボンディングワイヤーは金であったことから、1stロットのボンディングワイヤーは金であったろうと思われますが、今回の2SA606

2SC959はAロット以降ですが全てアルミワイヤーとなっています。 メサ型とプレーナー型では、物理特性が違ってきますので、当然音も違ってくるでしょうが、1stロットと Aロットの違いが、ボンディングワイヤーが金かアルミかの違いだけだったとしたら、金ワイヤーの 1stロットの方が音質は良いと考えても不思議ではありません。(※注 ちなみに、銀ワイヤーは硫化するためまず使われず、銅ワイヤーは酸化を避けるために装置を窒素の中に入れて作業しなければならないので、コスト高になるので一般的ではないとの事でした) ここで面白いのは、2SA606 P3YFの写真のチップと、2SC959 K5XBの写真のチップが、全く同じように見える点です(写真の倍率は同じ)。 |

推測ですが、メタル・レイヤーの露光用マスクを共有しているのではないかと思われます。もしかしたら、他の層のマスクも共有している可能性があります。何インチのウェハーを使用していたかはわかりませんが、4〜5インチの露光用マスクは1枚数百万円します。チップサイズが同じであれば、マスクの共有は充分あり得ることです。 |

●TOP ●HOME |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

続きまして画像左の上から順に1stロットの2SC1161 L2Z、Bロットの2SC1161

M57B、そしてCロットの2SC1161 K79Cです。 先ず全体を見ると、1stロット、Bロット、Cロットいずれもメサ型であることがわかります。 この中で大きく違うのは、チップのパターンのほかは、1stロットのダイボンディング(※注 ダイ=半導体チップ つまりチップとケースを接着する部分)が銀ペーストではなく、金共晶である点と、エミッターのボンディング・ワイヤーが2本ある点です。 ダイボンディングが金共晶なのは、それだけ製造年代が古いことを示していますが、金共晶と銀ペーストの違いは、コストだけでなく、音への影響も大きいと思われます。 金共晶は、原子レベルで結合されるのに対し、銀ペーストは、銀微粒子の接触で通電されるため、接触抵抗が大きいことは容易に想像できます。 また、Bロットと Cロットは、ボンディング・ワイヤーがAロットとBロットが金、Cロットがアルミになっています。この金線とアルミ線の違いが、Bロットと Cロットの音の違いに影響していると考えられます。 なお、裏面の封止の色は、手元の物を見る限り、Bロットは黒、Cロットは白でした。(※注 私の手持ちでは1stロットが白、Bロットが黒、Cロットが白) 黒だから、音が悪いとか、まがい物というのは、当てはまらないようです。メサ型は、プレーナー型に比べ製造コストが高いため、まがい物を作るとしたらプレーナー型になるはずですので、C1161に関しては、不安なロットに関しては、1個開腹してチェックして、メサであるかを確認すれば良いと思います。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

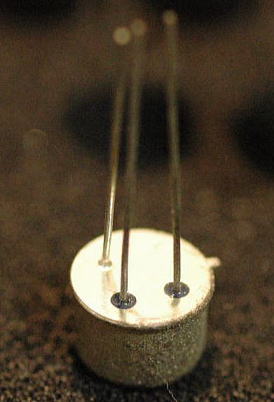

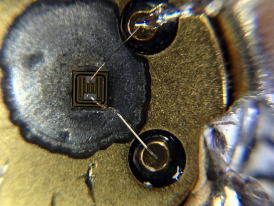

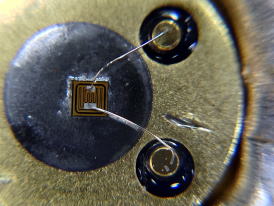

| というわけで、わたしも手持ちのものから2個ほど開腹してみました。といっても、勿体無いので既に死んでいる素子の死体切りです。飛んでしまった石を後生大事に抱えていましたが、思わぬところで役立ちました。 まず画像右上は、T.Iさんと同じロットの2SC1161 L2Z です。手持ちのコンデジの限界で、これ以上大きな写真が取れませんのでご容赦を。ケースの切りくずでちょっと汚くなっていますが、典型的な1stロットの特徴の、2本エミッタワイヤーと、金共晶の四角いベースが判ると思います。 続いて右下の画像は、2SC1161 P43 ロット番号だけみると1stロットという事になるが、74年頃まで1stロットだろうかと、以前から疑問になっていたものです。 開腹してみるとこれは一目瞭然、金ワイヤーでダイボンディングが銀ペースト、これはBロットと全く一緒です。 つまり真の1stロットと、実質セカンドロットとを外見で判断するか否かは、裏側の刻印があるか、封止の色が白かで決めるとよいのではないかと思います。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

最後の写真は画像の上から2SA653 M2Z、2SA653 N47、2SA653 R58です。 (3枚の写真は、同じ倍率) 実は2SA653は、1種類しかないと思っていて、先に割腹したのはロットR58でした。拡大鏡で見ると ”これってプレーナー型じゃないか” ”メサ型のはずでは?”というわけで、ロットM2Z も割腹しました。 結果、白いシリコーンで覆われていてチップが見えない。しかたがないので、カッターでシリコーンをはぎ取り、撮った写真が画像左上と中の画像です。 アルミ・パターンの外側に灰色がった部分があり、これがメサ・エッチに当たります。エミッター・ワイヤーが左右から2本出ており、表面周囲をベース電極が囲っています。ここの外周のアルミ電極がロットR58のようにコレクターなら、プレーナー型と判断できます。 またロットM2Z のチップ写真とロットN47 のチップは画像から判断するに、同じチップと考えて良いでしょう。 それにしても、ロットR58 のチップと比較して、面積で2倍はありそうです。当然音も違うでしょう。 ロット番号が3文字の物は 1stロットだとばかり思い込んでいましたが、 写真から明らかにメサ型とプレーナー型の2種類があることがわかりました。 外形から判断できるものがないか見た所、裏の封止の色がロットM2Z,N47 は白、 ロットR58 は黒でした。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| まとめ ● 2SA606 は、手持ちが Eロットと Fロットしかなかったため、比較は限定されますが、Eロットと Fロットの音質の差はそれほど大きくはないと思われます。 (※注 そのかわりメサ型である初期ロットとの音の差は大きい?A〜Dロットのチップ形状もいまだ不明です) ● 2SC959 は、Aロット以前はメサ型。Bロット以降はプレーナー型と、分けることが出来ます。この違いによる音質の差は、大きいと思われます。 (※注 但し、Bロットが存在する75年以降のAロット、例えばLA77ロット等は、果たしてメサなのか、プレーナーなのか、引き続き検証が必要と思われます) ● 2SC1161 は、手持ちの Cロットまではメサ型ですが、チップは異なります。 1stロットの特徴は、ダイボンディングが金共晶であるところにあります。 Bロット, Cロットは、ダイボンディングは銀ペーストですが、ボンディングワイヤーが、Bロットが金線、Cロットがアルミ線と異なります。各々の特徴が音質の違いになり得ると思われます。 (※注 但し外見が1stロットでも、中身が実質Bロットの物も存在するので、刻印・封止の色・製造年で総合的に判断する必要がある石も存在します) |

●2SA653 は、裏の封止の色で、メサ型かプレーナー型に分けられるようです。”裏の封止の色が白色のものは音が良い”と言われていますが、白色と黒色で音が違うのは、2SA653 に関しては、確かだと思われます。 (※注 R58ロットに関しては黒封止の他のサンプルをもう少し調べてみたい気がします) 以上、長い説明になってしまいましたが、チップから見たロット番号の違いがだいぶ見えたように思えます。2SA653 を除けば、ロットが異なるとチップや組み立て方法が違うという、当たり前ともいえることがわかりました。 T.Iさん、詳細な画像サンプルと解説ありがとうございました。破壊検査という新たなチェック方法で、ロットごとの違いが判るようになると、音質追求のほか、偽物の判別に役立つと思われます。手持ちには2SD217のロット違いのジャンクもありますので、近日開封してみたいと思います。 |

●TOP ●HOME |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||